Pandilla de motociclistas humilla a Steven Seagal en un bar — No esperaban su brutal venganza

Disclaimer :

“Este relato es completamente ficticio. Cualquier parecido con nombres, lugares o acontecimientos reales es pura coincidencia.”

Introducción:

El bar olía a alcohol derramado, a sudor y a humo de cigarrillos que se enroscaba en el aire como un velo espeso. Las luces eran tan débiles que apenas lograban iluminar las mesas pegajosas, y una vieja rockola en la esquina dejaba escapar acordes ásperos de rock clásico que parecían chocar contra las carcajadas de los hombres que dominaban el lugar. Allí, entre botellas vacías y risas cargadas de arrogancia, reinaba una pandilla de motociclistas. Sus chaquetas de cuero desgastadas mostraban calaveras y llamas, símbolos de fuerza que utilizaban para infundir miedo en cada mirada que se cruzaba con ellos. Nadie se atrevía a enfrentarlos; aquel bar era su territorio.

Los clientes se movían con cautela, evitando cualquier roce con esos hombres que bebían sin medida y golpeaban las botellas contra la mesa como si marcaran el compás de la violencia. Cualquiera que pasaba demasiado cerca recibía un empujón o un insulto disfrazado de broma. El ambiente estaba cargado de tensión, como si el propio aire presintiera que algo iba a estallar en cualquier momento.

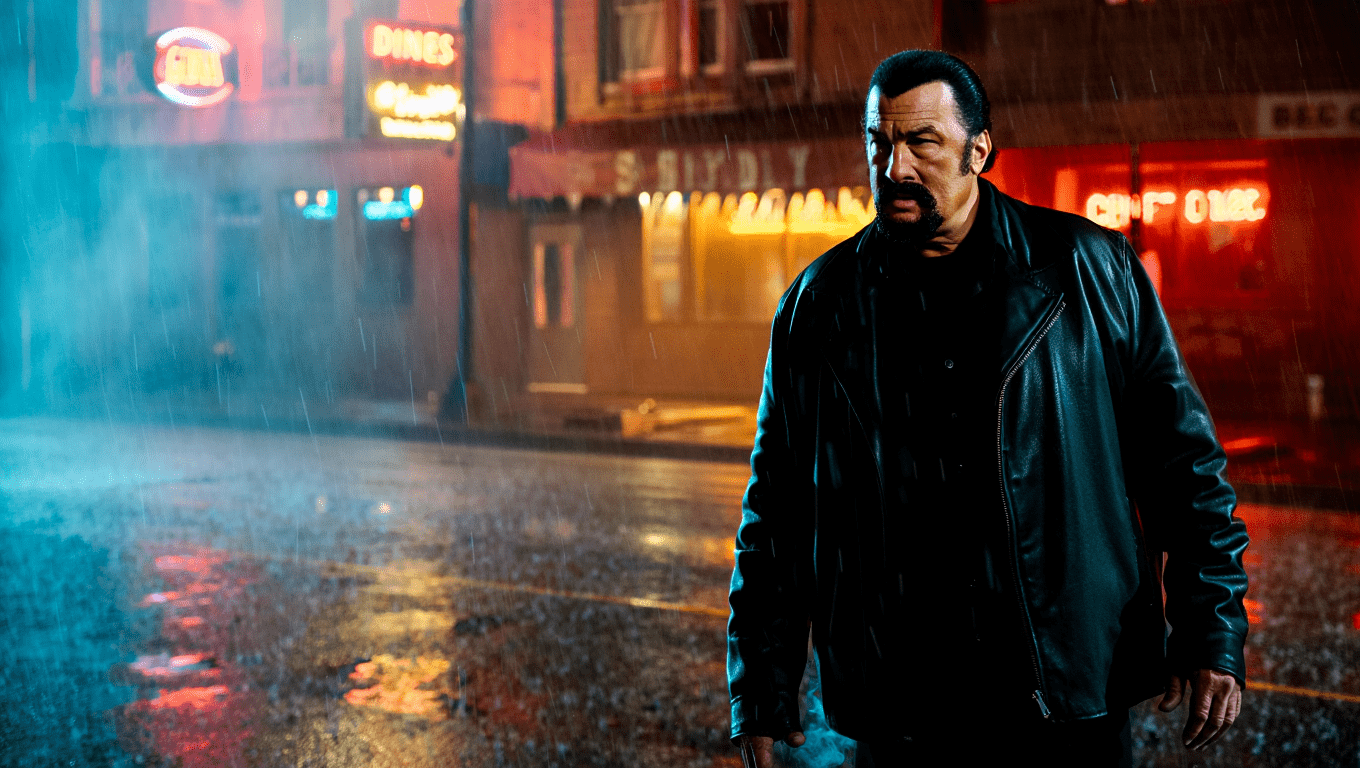

Entonces, la puerta chirrió suavemente y un soplo de aire frío recorrió el lugar. Un hombre alto entró con pasos tranquilos, vestido con una chaqueta de cuero negro que reflejaba la tenue luz como si absorbiera las sombras. Su porte era sereno, su expresión imperturbable, y en sus ojos se escondía una calma que contrastaba con el ruido salvaje del bar. Pidió una bebida sencilla y se sentó en un rincón, sin intentar llamar la atención.

Los motociclistas lo observaron primero con burla, después con una chispa de desprecio. Para ellos no era más que un extraño más, un “viejo” que había tenido la mala suerte de pisar su territorio. Lo que ignoraban era que aquel hombre, sentado con una quietud que confundía, no era un desconocido cualquiera. No sabían que estaban frente a Steven Seagal, alguien que había forjado su vida en combates reales, alguien que entendía el silencio y la calma como armas más letales que cualquier puño.

La risa de los bikers se intensificó, como hienas que rodeaban a su presa, creyendo que habían encontrado un blanco fácil. Pero el bar entero sintió un cambio en el aire, un susurro invisible que advertía lo que estaba por suceder. Lo que nadie sabía es que esa calma en los ojos de Seagal era el preludio de un infierno que estaba a punto de estallar.

El ambiente del bar y la llegada del extraño:

El lugar parecía suspendido en un tiempo ajeno, como si el reloj se hubiera detenido entre los acordes agrietados de una guitarra eléctrica y el tintinear de vasos vacíos que chocaban una y otra vez. El bar no era grande, pero su oscuridad lo hacía parecer un laberinto lleno de esquinas sombrías. Las paredes, cubiertas de carteles amarillentos de bandas olvidadas y de peleadores de boxeo cuyos mejores días habían pasado hacía décadas, respiraban un aire de derrota y decadencia. Algunas luces de neón parpadeaban con intermitencia, como si también estuvieran demasiado cansadas para seguir alumbrando.

El olor era una mezcla brutal: cerveza derramada que se había incrustado en el suelo pegajoso, humo de cigarrillo denso que parecía nunca disiparse, grasa rancia que venía de la cocina al fondo y un ligero perfume metálico, como el de la sangre seca, que impregnaba ciertos rincones. Era un lugar que hablaba de noches interminables y de peleas que dejaban más marcas en el suelo que en la memoria de sus clientes.

En medio de esa penumbra se levantaba el ruido de los dueños absolutos del ambiente: la pandilla de motociclistas. Eran el alma ruidosa, salvaje y agresiva del bar. Su mera presencia lo llenaba todo. Se notaba en cómo golpeaban la mesa con los puños, en el estrépito de sus botellas al chocar con fuerza, en las carcajadas que estallaban como disparos. Las miradas que lanzaban eran un desafío constante: quien se atreviera a sostenerles la vista por más de un par de segundos encontraba en sus ojos una amenaza directa.

Llevaban chaquetas de cuero negras, endurecidas por el sol y la carretera, llenas de parches de calaveras, llamas y frases que pretendían infundir terror. Cada insignia parecía un trofeo arrancado de noches violentas. Sus rostros, curtidos y endurecidos por el viento, mostraban cicatrices que contaban historias sin necesidad de palabras. Las manos, tatuadas y ásperas, se movían con la confianza de quienes sabían que nadie en ese bar se atrevería a desafiarlos. Nadie discutía su autoridad: aquel territorio era suyo, y cada cliente lo sabía.

Los habituales se mantenían en silencio, refugiados en sus vasos como si el fondo del alcohol pudiera salvarlos. Algunos ni siquiera se atrevían a mirar de reojo, sabiendo que un cruce de ojos inoportuno podía convertirse en provocación. El camarero, con movimientos automáticos, limpiaba vasos una y otra vez, aunque ninguno parecía quedar realmente limpio. Fingía indiferencia, pero sus ojos se desviaban hacia la pandilla con frecuencia, como si midiera la temperatura de la violencia que estaba a punto de hervir. Era un ritual silencioso: esperar que bebieran lo suficiente para reír sin freno, pero no tanto como para iniciar una pelea.

Las risas de los motociclistas eran como truenos que sacudían el ambiente. Un rugido constante, un eco desagradable que llenaba cada rincón. Uno de ellos, un hombre de barba desprolija y una serpiente tatuada que se enroscaba por su cuello, se levantó bruscamente para empujar a un joven que intentaba pasar rumbo al baño. El chico, visiblemente asustado, se disculpó en voz baja sin levantar la mirada y desapareció rápido entre las sombras. El grupo explotó en carcajadas estruendosas, celebrando el acto como si fuera un espectáculo. Para ellos, la humillación era la manera más simple de marcar territorio: recordarle a todos que estaban bajo su dominio.

De pronto, el aire cambió. La puerta del bar se abrió con un chirrido suave, casi imperceptible. Fue un sonido menor, pero suficiente para que varias cabezas giraran hacia allí. Un soplo de aire frío recorrió el lugar, cortando por un instante el calor sofocante del humo y el olor a alcohol. La brisa nocturna acarició las mesas y levantó un par de servilletas olvidadas en el suelo. Fue como una pausa involuntaria, un respiro en medio de un ambiente intoxicado.

En el marco de la puerta apareció un hombre alto, de pasos tranquilos y firmes. No llevaba cadenas colgando, no levantaba la voz, no necesitaba un séquito para imponerse. Vestía una chaqueta de cuero negra, sobria, sin adornos ni insignias que quisieran gritar quién era. Ese contraste lo hacía resaltar aún más: mientras la pandilla presumía símbolos para demostrar fuerza, él no necesitaba ninguno. Su sola presencia era suficiente.

Avanzó sin prisa, con la calma de alguien que no teme ser observado. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían analizar cada detalle: la disposición de las mesas, el número de hombres en el grupo ruidoso, las posibles salidas del lugar. Era la mirada de alguien entrenado para leer escenarios, para anticipar movimientos, para detectar peligro donde otros solo veían desorden. Su cuerpo, erguido pero relajado, transmitía un dominio absoluto de sí mismo. No era la torpeza de un borracho ni la exagerada confianza de un fanfarrón. Era otra cosa: control.

Se acomodó en un rincón de la barra, pidiendo una bebida sencilla. Lo hizo sin necesidad de llamar la atención, como si su intención fuera la de un hombre cualquiera que buscaba un respiro de la rutina. Pero esa misma discreción fue lo que lo volvió un punto fijo. En un lugar gobernado por el ruido y la arrogancia, su calma resultaba provocadora, casi insultante. Era como una nota silenciosa en medio de un acorde estridente.

Los motociclistas lo notaron de inmediato. Primero lo observaron de reojo, con sonrisas apenas dibujadas. Luego, sus muecas burlonas se transformaron en risas abiertas y carcajadas fuertes. Para ellos, ese extraño era un intruso que no entendía las reglas de su territorio. Su serenidad les resultaba sospechosa, y su silencio, una afrenta. No sabían quién era ni lo que había detrás de esa mirada contenida, pero estaban convencidos de que se convertiría en el entretenimiento de la noche.

El bar, entretanto, parecía contener la respiración. Nadie quería mirar demasiado, pero todos lo sentían: algo había cambiado desde que aquel hombre había cruzado la puerta. Era como si un imán invisible hubiera alterado el orden natural de las cosas. Los más experimentados, los que habían visto peleas estallar en segundos, reconocieron esa sensación. Era la calma previa a la tormenta. La quietud peligrosa que precede al caos.

El extraño permanecía sentado, con los brazos apoyados suavemente en la barra, bebiendo con lentitud. No mostró interés por el grupo que ya lo había marcado como presa, ni por el murmullo creciente que se levantaba alrededor. Su silencio no era debilidad, era un arma. Nadie en aquel lugar podía saberlo aún, pero tras esa fachada tranquila se escondía un océano de disciplina y combate.

Porque aquel hombre no era un desconocido cualquiera. Lo que había entrado esa noche en el bar no era un simple cliente. Era alguien con un pasado forjado en el sudor de los tatamis, en la precisión de cada movimiento, en la calma de cada respiración medida antes de un golpe letal. Era una fuerza contenida, un legado de acero envuelto en serenidad.

Y mientras el bullicio de la pandilla crecía, mientras las risas se hacían más fuertes y las miradas se clavaban en él con desprecio, la verdad estaba escrita en el aire: en ese instante, nadie podía imaginar que el verdadero dueño de la noche acababa de cruzar la puerta.

El primer enfrentamiento verbal:

El bar, hasta hacía unos minutos ruidoso y desbordante de carcajadas, parecía haber cambiado de ritmo. La música de la vieja rockola seguía sonando, pero se escuchaba más distante, como un eco apagado detrás de la tensión que comenzaba a crecer. Los clientes habituales mantenían los ojos bajos, simulando indiferencia, aunque todos sabían que lo que estaba a punto de suceder podía marcar la diferencia entre una noche de silencioso miedo o un estallido de violencia que nadie olvidaría.

Los motociclistas, esos hombres de cuero y tatuajes, empezaron a enfocarse cada vez más en el extraño que había osado sentarse sin pedir permiso, sin inclinar la cabeza en señal de respeto, sin mostrar el menor rastro de temor. Al principio lo observaron en silencio, con esa mezcla de curiosidad y desprecio con que un depredador examina a una presa. Luego, la primera burla se deslizó como una chispa:

—Eh, abuelo, ¿se te perdió la iglesia? —dijo uno de ellos, con una sonrisa torcida, provocando las carcajadas inmediatas de los demás.

El extraño, Steven Seagal, no respondió. Tomó su vaso con calma, lo llevó a los labios y bebió un sorbo sin prisa, como si no hubiera escuchado nada. Su mirada permanecía fija en el espejo detrás de la barra, donde observaba sin esfuerzo a cada uno de los hombres que lo rodeaban poco a poco.

Otro de los motociclistas, más corpulento, se levantó de su asiento y caminó hacia él. Su sombra se proyectó sobre la barra, oscureciendo la luz tenue que apenas iluminaba al recién llegado. Le dio un golpe en el hombro, no lo suficientemente fuerte para ser un ataque, pero sí lo bastante para dejar claro que aquello no era un gesto amistoso.

—Vamos, amigo, ¿no saludas? —preguntó, acercando su rostro sudoroso demasiado cerca del de Seagal. El aliento a whisky barato llenó el espacio.

El silencio fue la única respuesta. Steven lo observó apenas un instante, luego giró la vista hacia su bebida, como si aquel hombre no mereciera ni una palabra.

La reacción fue inmediata: el resto de la pandilla rugió de risa, golpeando las mesas y los vasos, celebrando lo que ellos interpretaban como una humillación silenciosa. Para ellos, el extraño estaba paralizado por el miedo. No entendían que esa calma no era sumisión, sino control.

El ambiente se volvió más denso, como si el humo se hubiera espesado aún más. El camarero detuvo sus movimientos mecánicos, fingiendo limpiar un vaso mientras en realidad contenía el aliento. Algunos clientes miraban de reojo, otros se inclinaban sobre sus bebidas, deseando volverse invisibles. Nadie quería estar demasiado cerca cuando la tormenta estallara.

Un tercer motociclista se acercó, apoyando ambas manos sobre la barra a los costados de Seagal, bloqueándole cualquier movimiento hacia adelante. Su voz fue más dura, más agresiva:

—¿Y tú quién demonios eres para entrar aquí sin pedir permiso? ¿Te crees mejor que nosotros?

De nuevo, silencio. Solo el sonido del hielo derritiéndose en el vaso de Seagal acompañó la tensión. Su quietud era casi insoportable para los demás. Lo rodeaban, empujándolo con palabras, intentando quebrar esa muralla invisible que parecía protegerlo.

Las bromas continuaban, cada vez más crueles. Uno le preguntó si había perdido a su enfermera. Otro, si llevaba escondido un bastón bajo la chaqueta. Las risas eran estruendosas, pero detrás de ellas se escondía algo más: la incomodidad. Porque cuanto más callaba aquel hombre, más evidente se hacía que su calma no era debilidad. Era otra cosa.

El público del bar lo percibía. Ese silencio era un filo invisible que cortaba el aire, un desafío que ningún grito podía tapar. Las carcajadas se mezclaban con una tensión subterránea, como un cable eléctrico a punto de estallar en chispas.

Uno de los motociclistas, molesto por la falta de reacción, le dio un golpe más fuerte en el hombro. Esta vez el golpe fue seco, un intento claro de provocación. El vaso de Seagal se movió apenas, pero su mano lo sostuvo firme. Ni una gota se derramó. Sus ojos, oscuros y fríos, se alzaron lentamente hacia el agresor. Fue una mirada breve, cortante, suficiente para que, por un segundo, aquel hombre sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda.

El momento pasó rápido, ahogado en nuevas carcajadas del grupo. Pero algo había cambiado. Esa mirada había dejado claro que el extraño no estaba asustado, y eso descolocaba al grupo entero.

Los murmullos empezaron a crecer entre los clientes. Nadie hablaba en voz alta, pero todos compartían la misma sensación: aquello no iba a terminar bien. Era como ver a un animal salvaje rodeado por hienas que aún no sabían que habían elegido a la presa equivocada.

El líder del grupo, un hombre de mandíbula cuadrada y cicatriz en la frente, decidió intervenir. Se levantó de su asiento lentamente, arrastrando la silla con un chirrido que cortó el aire como un cuchillo. Caminó con calma hacia el rincón de la barra y se plantó frente a Seagal. Lo miró fijamente, intentando imponer autoridad.

—Escucha, forastero —dijo con una voz grave y rasposa—. Aquí las cosas funcionan de una manera. Este es nuestro bar. Y cuando un extraño entra, se presenta, paga una ronda, o se larga. ¿Entiendes?

Seagal tomó un sorbo más de su bebida y dejó el vaso sobre la barra con suavidad. Ni una palabra salió de su boca. Solo lo miró, firme, imperturbable, como si cada segundo de silencio fuera una sentencia escrita en piedra.

El líder se inclinó hacia él, casi rozando su frente con la suya. El olor a tabaco y sudor llenó el espacio.

—Te estoy hablando —dijo con un tono más duro, empujando con el dedo índice el pecho de Seagal.

El silencio se volvió insoportable. Era como si todo el bar estuviera contenido en ese instante, en esa respiración suspendida. El camarero dejó caer el vaso que fingía limpiar; el cristal se rompió contra el suelo, pero nadie se movió. Nadie desvió la mirada de aquella escena.

La calma de Steven Seagal era un muro imposible de atravesar. No necesitaba gritar, no necesitaba moverse. Su quietud era más poderosa que cualquier amenaza. Y, sin embargo, esa misma calma encendía más la furia de sus acosadores.

El público sabía que era cuestión de segundos. Algo iba a pasar. Algo que rompería el equilibrio frágil del lugar. Y entonces, en medio de aquel silencio cargado, surgió la pregunta que cualquiera en el bar podría haberse hecho si hubiera estado en ese lugar, rodeado por risas, empujones y miradas de odio:

¿Qué harías si todo un grupo de hombres te rodeara con odio y burla?

La respuesta estaba a punto de revelarse. Pero todavía nadie lo sabía.

La provocación que enciende la mecha:

Las risas continuaban, fuertes, casi ensordecedoras. Los motociclistas se habían convertido en un coro grotesco que celebraba cada silencio del extraño como si fuera una victoria. Golpeaban la mesa con los puños, alzaban las botellas en señal de burla y empujaban el aire con carcajadas que hacían vibrar los vasos alineados en la barra. Sus voces eran graves, ásperas, desgarradas por el alcohol y la carretera, y resonaban en aquel espacio cerrado como un eco que no dejaba lugar a otra cosa que no fuera su dominio.

Pero había algo en ese júbilo desbordado que sonaba forzado, una nota falsa que se filtraba en cada carcajada. Era como si, inconscientemente, el grupo necesitara convencerse de que tenían el control, de que la presa estaba acorralada. Habían jugado este papel decenas de veces: intimidar a un desconocido, doblarlo con burlas, disfrutar de su humillación como un ritual. Sin embargo, esta vez, la calma del extraño era distinta. Su silencio no era miedo, sino un muro impenetrable que comenzaba a inquietar incluso a los más ebrios.

Steven Seagal seguía allí, sentado, bebiendo con calma, sin levantar la voz ni mostrar la menor señal de incomodidad. Su presencia era como una sombra firme en medio de una tormenta de ruido. No había tensión en su cuerpo, ni un gesto de inseguridad, ni un ademán de defensa. Parecía hecho de piedra, un monolito entre un mar de insultos. Cuanto más callaba, más nerviosos se volvían sus acosadores, aunque intentaran disfrazarlo de diversión.

El líder del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la frente como un rayo de hierro oxidado, decidió que el silencio ya había durado demasiado. Su orgullo necesitaba quebrar aquella calma que se le antojaba insoportable. Tomó una botella casi vacía de cerveza y, sonriendo con malicia, la inclinó lentamente sobre el vaso de Seagal.

Al principio, el líquido espumoso cayó en el vaso, desbordándolo como un río que se sale de su cauce. Luego empezó a correr sobre la barra, formando charcos pegajosos que reflejaban las luces amarillas del bar. Pero no se detuvo allí: lo dejó correr hasta que la cerveza se deslizó hacia la chaqueta negra del extraño, resbalando por el cuero y manchándolo con un brillo viscoso y frío.

Las carcajadas explotaron en un rugido colectivo. Era la señal que habían estado esperando: la humillación abierta, pública, definitiva. Uno de los hombres dio una palmada sobre la espalda del líder, otro golpeó la mesa celebrando la ocurrencia, mientras los demás levantaban sus botellas a modo de brindis por la broma cruel. Para ellos, el espectáculo había alcanzado su clímax.

Pero entonces algo cambió.

El sonido de la cerveza derramándose se volvió ensordecedor, como un río interminable en medio del bullicio. Cada gota que resbalaba sobre el cuero parecía retumbar contra el silencio que lentamente se estaba formando. El líquido, al deslizarse, brillaba bajo la tenue luz del bar, como si cada destello fuese una advertencia invisible. Y en ese instante, cuando el extraño levantó los ojos, el ambiente entero se transformó.

Sus pupilas oscuras, frías y penetrantes, atravesaron las risas como un cuchillo atraviesa un velo de humo. No había odio en esa mirada, ni rabia descontrolada, sino algo mucho más inquietante: una calma letal, contenida, que solo los hombres con experiencia real en el combate saben sostener.

El primero en notarlo fue el hombre de la serpiente tatuada en el cuello. Su carcajada se apagó a medias, convirtiéndose en una tos nerviosa que intentó ocultar con un sorbo de cerveza. Luego, como un efecto dominó, las demás risas comenzaron a decaer. El bar entero sintió el cambio de temperatura: la diversión había mutado en otra cosa, algo más pesado, más denso, más peligroso.

Seagal dejó el vaso sobre la barra con un movimiento lento, calculado, sin brusquedad. Se tomó un segundo para limpiar con el dorso de la mano la espuma que había caído sobre sus dedos. Cada gesto era medido, preciso, como si formara parte de una coreografía invisible. Luego, sin prisa alguna, apoyó ambas palmas sobre la superficie de madera y se puso de pie.

El silencio fue absoluto. Ni siquiera la rockola se atrevió a interrumpir. El tiempo pareció haberse quebrado, detenido en un instante imposible. Cada mirada estaba fija en aquel hombre que, con calma mortal, se erguía frente a sus acosadores. No hubo gritos, no hubo gestos exagerados, solo la contundencia de un cuerpo que se alzaba con la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que está por hacer.

Los motociclistas intercambiaron miradas entre sí. La burla en sus rostros se desdibujó por un segundo, reemplazada por un titubeo que ninguno quería reconocer. El líder, intentando no perder terreno, sonrió de nuevo y levantó los brazos en un gesto burlón.

—Oh, miren… el viejo se enojó —dijo en voz alta, buscando recuperar las carcajadas de su grupo.

Pero nadie rió. Ni uno solo. El público lo sentía. Ese silencio no era vacío: estaba cargado de electricidad, como el aire justo antes de una tormenta. Los clientes habituales se encogieron en sus asientos, algunos escondiendo los rostros tras sus vasos, otros mirando con fascinación morbosa, atrapados en la tensión como espectadores de una obra imposible de detener.

El camarero dejó la botella que tenía en la mano y dio un paso hacia atrás, sabiendo que lo inevitable estaba a punto de comenzar. Sus ojos, acostumbrados a presenciar peleas en aquel antro, reconocían esa atmósfera particular: la calma previa a una tormenta, cuando lo peor está a punto de caer con una fuerza imparable.

Seagal permaneció de pie, inmóvil, con la mirada fija en el hombre que había derramado la cerveza. No necesitaba palabras. Su silencio era más ruidoso que cualquier insulto. La tensión crecía segundo a segundo, y cada respiración contenida era un recordatorio de que la línea había sido cruzada.

El líder dio un paso hacia adelante, empujando con el pecho, intentando mantener el control de la escena.

—¿Qué pasa, eh? ¿No te gusta nuestra hospitalidad? —dijo con una sonrisa torcida, aunque su voz tembló apenas lo suficiente como para delatar lo que sentía.

El extraño inclinó apenas la cabeza, observándolo con una calma tan absoluta que resultaba insoportable. Sus ojos parecían no pestañear, como si miraran a través de él. El hombre con la cicatriz sintió por primera vez que el juego que habían iniciado se les estaba escapando de las manos.

Alrededor, nadie se atrevía a moverse. Las moscas que solían zumbar entre los vasos parecían haber desaparecido, el humo de los cigarrillos flotaba inmóvil, como detenido en el aire. Era un instante fuera del tiempo, un segundo eterno en el que todo el bar esperaba la chispa.

Y fue entonces cuando se produjo el micro-hook, el punto sin retorno.

En ese instante, el reloj del bar pareció detenerse: habían cruzado una línea invisible.

Ya no había marcha atrás. La noche había cambiado para siempre.

La brutal respuesta de Seagal:

El silencio del bar era tan pesado que resultaba insoportable. El humo flotaba inmóvil, como si ni siquiera las partículas se atrevieran a moverse sin permiso. Todos esperaban un desenlace predecible: un grupo de motociclistas contra un hombre solo. La lógica decía que no había ninguna duda sobre quién ganaría. Pero la lógica, esa noche, estaba a punto de ser destrozada junto con los huesos de los agresores.

El primero en dar el paso fue uno de los secuaces, un tipo de brazos tatuados que llevaba un chaleco de cuero abierto sobre el pecho sudoroso. Se lanzó hacia adelante con la intención de empujar a Seagal contra la barra, usando su tamaño y el peso de su cuerpo como un ariete. El impacto nunca llegó.

Con un movimiento seco, casi imperceptible, Seagal giró sobre su eje y lo agarró del brazo. Aprovechó la propia fuerza del atacante y lo estampó de cara contra la barra de madera. El sonido fue brutal: un crujido sordo seguido de un gemido apagado. El vaso más cercano se hizo añicos, salpicando cerveza y vidrio por el aire. El hombre quedó tendido con la frente abierta, aturdido, como un muñeco roto que había perdido todo control de su cuerpo.

El segundo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Envalentonado por el alcohol y la furia, lanzó un derechazo directo al rostro de Seagal. El extraño apenas se movió: levantó el brazo y atrapó el golpe con un gesto rápido, casi elegante. En un solo segundo, giró la muñeca del atacante hacia atrás y, con una presión mínima pero exacta, se escuchó el chasquido inconfundible de un hueso partiéndose. El grito del hombre desgarró el silencio, y su cuerpo se dobló en un espasmo de dolor mientras caía de rodillas, sosteniéndose el brazo como si estuviera en llamas.

La pandilla rugió al unísono. Las sillas se arrastraron por el suelo, las botellas se alzaron como armas improvisadas, y el bar entero se convirtió en un campo de batalla improvisado. Sin embargo, el centro de ese caos seguía siendo un solo hombre, erguido y sereno, que parecía bailar entre los ataques como si todo estuviera coreografiado de antemano.

Uno de los bikers, más ágil que los demás, sacó una navaja del bolsillo y la abrió con un chasquido metálico. Sus ojos brillaban con un odio primitivo, convencido de que el filo inclinaría la balanza a su favor. Avanzó hacia Seagal con un grito gutural, cortando el aire en un arco descendente.

El extraño ni siquiera retrocedió. Giró ligeramente la cadera, desvió la muñeca del agresor y, en menos de un segundo, la navaja cambió de dueño. La mano del biker quedó atrapada, inmovilizada contra su propio pecho, y con un golpe seco en el antebrazo, el cuchillo salió disparado hacia el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Seagal lo empujó contra la pared y lo dejó sin aire con un codazo preciso en el estómago. El hombre se desplomó, jadeando, derrotado en un parpadeo.

El combate se intensificó. Dos más se abalanzaron juntos, intentando acorralarlo. Seagal tomó la primera silla que encontró y la usó como un escudo improvisado. La levantó justo a tiempo para bloquear un botellazo, y el vidrio se hizo añicos sobre la madera. Sin perder un segundo, giró la silla en un movimiento amplio y la estrelló contra el segundo atacante, que salió disparado hacia atrás, arrastrando consigo una mesa y cayendo entre un mar de botellas rotas.

El ruido de cristales, de madera astillada y de cuerpos golpeando el suelo llenaba el bar, pero en medio de todo, la respiración de Seagal permanecía estable, controlada, como la de un depredador que conoce su territorio. Podía escucharse incluso el roce de sus botas al moverse, pausado, exacto, en contraste con los jadeos de los bikers y los gritos de dolor que se multiplicaban.

Un biker enorme, el más fuerte de todos, avanzó como un toro en plena embestida. Sus puños eran tan grandes que parecían martillos, y cada paso hacía temblar el suelo. Seagal esperó, inmóvil, hasta que el gigante estuvo lo bastante cerca. Entonces, en un gesto rápido, tomó una botella vacía de la barra y la lanzó contra su frente. El impacto fue brutal: el vidrio no se rompió, pero el golpe bastó para frenar la embestida. En ese mismo instante, Seagal se desplazó un paso al costado, lo atrapó por el cuello de la chaqueta y lo lanzó contra la mesa más cercana. La madera crujió bajo el peso del cuerpo, y el coloso quedó tendido, inconsciente.

El resto de la pandilla empezó a dudar. Lo que debía ser una humillación fácil se estaba convirtiendo en un desfile de derrotas rápidas y dolorosas. Pero el orgullo y el alcohol eran cadenas pesadas, y ninguno estaba dispuesto a aceptar que aquel hombre los estaba destrozando uno por uno.

Uno intentó atacarlo por la espalda, blandiendo una cadena metálica. El sonido del eslabón cortando el aire llamó la atención de Seagal, que giró apenas la cabeza. En un instante, atrapó la cadena con la mano desnuda, tiró de ella con fuerza y desequilibró al agresor. El biker se encontró de cara contra el suelo, y en un movimiento fulminante, la misma cadena quedó enrollada alrededor de su propio brazo, inmovilizándolo.

Otro intentó aprovechar el momento para saltar desde la barra, como un animal desesperado que lanza su cuerpo entero para acabar con la amenaza. Seagal lo recibió con un movimiento seco de codo contra el estómago, frenando su vuelo en seco. El aire salió disparado de sus pulmones y cayó de bruces, inmóvil.

Pero no se detuvo ahí. Un tercer atacante intentó clavarle una botella rota en la espalda. El brillo del filo improvisado pasó a escasos centímetros de su cuello, pero Seagal se agachó en el instante preciso, giró y, con un movimiento que parecía sacado de un manual de artes marciales, atrapó el brazo armado. La botella se estrelló contra el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, el agresor fue lanzado por encima de la barra, cayendo entre las botellas alineadas como si fuera un muñeco. El camarero retrocedió, cubriéndose la cara del estallido de cristales.

El estruendo era tal que la música del jukebox había quedado enmudecida bajo el rugido de la violencia. Nadie bailaba ya, nadie reía: solo quedaba la respiración cortada de los espectadores, pegados a las paredes como si estuvieran presenciando un terremoto. Una mujer dejó escapar un grito ahogado al ver a uno de los bikers escupir sangre contra el suelo. Un anciano en la esquina murmuraba una oración, incapaz de apartar la mirada.

El suelo estaba cubierto de vidrios, sillas volcadas y cuerpos que gemían de dolor. El bar entero se había transformado en un campo de batalla reducido, con cada rincón manchado por la violencia. Los pocos clientes que habían permanecido en sus asientos ahora se habían replegado hacia las paredes, observando con ojos desorbitados una escena que jamás olvidarían.

El líder, con la cicatriz brillando bajo la luz tenue, seguía de pie. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora mostraban una mezcla de miedo y rabia. Había visto caer a cada uno de sus hombres en cuestión de segundos, y entendía que estaba frente a alguien que jugaba en otra liga, un depredador real en un mar de imitadores.

Seagal, por su parte, permanecía erguido, apenas despeinado, con la respiración acompasada. A su alrededor, el desastre era absoluto, pero él seguía siendo un pilar de calma. Sus ojos recorrieron el lugar, evaluando a los hombres que aún gemían en el suelo y a los que intentaban arrastrarse fuera del campo de combate improvisado.

El eco de la batalla aún vibraba en las paredes: el crujido de la madera rota, los gemidos de los derrotados, el goteo de cerveza desde la barra hasta el suelo. Era el retrato perfecto de un huracán que había pasado en apenas unos minutos. Y en medio de todo, aquel hombre de negro, inquebrantable, parecía un centinela solitario.

Entonces, se produjo el micro-hook, la revelación para todos los presentes:

“Lo que parecía una pelea desigual se transformó en una lección de supervivencia.”

El bar entero comprendió que aquel hombre no solo había sobrevivido a una emboscada numérica; la había convertido en una clase magistral de precisión, control y brutalidad contenida.

El silencio después de la tormenta:

El bar parecía un cementerio improvisado. No por la muerte, sino por el silencio sepulcral que lo había invadido tras el huracán de violencia. El humo que antes se movía con ligereza en el aire ahora flotaba estático, como si también él hubiese quedado paralizado por el miedo. El eco de los golpes aún vibraba en las paredes, pero la tormenta había cesado.

En el suelo, los motociclistas yacían derrotados. Algunos gemían, doblados sobre sí mismos, intentando recuperar el aliento; otros permanecían inmóviles, con los ojos cerrados, inconscientes o deseando estarlo. El suelo era un mosaico de cristales rotos, manchas de cerveza y cuerpos vencidos. El olor metálico de la sangre recién derramada se mezclaba con el dulzor rancio del alcohol, impregnando cada rincón del local.

Las sillas estaban volcadas, las mesas hechas astillas, las botellas destruidas. El lugar que minutos antes era territorio exclusivo de los bikers, un reino de intimidación y risa burlona, ahora no era más que una ruina silenciosa. El poder había cambiado de dueño sin necesidad de proclamación alguna.

Los clientes habituales, que se habían replegado contra las paredes durante la pelea, ahora permanecían rígidos, con los ojos fijos en el hombre de negro que seguía de pie en medio de aquel campo de batalla. Algunos respiraban con dificultad, como si hubieran estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Otros evitaban mirar directamente la escena, bajando los ojos hacia sus vasos intactos, como si así pudieran convencerse de que lo ocurrido no había sido real.

Una mujer en la esquina se llevó la mano a la boca, incapaz de articular palabra. El anciano que antes murmuraba plegarias permanecía inmóvil, con el rosario apretado entre los dedos. Dos jóvenes, que habían entrado solo a tomar unas cervezas después del trabajo, se observaban con incredulidad, sabiendo que jamás tendrían otra historia tan increíble que contar.

Pero ninguno de ellos se atrevía a hablar. Nadie quería romper ese silencio cargado, eléctrico, que se cernía sobre el bar.

Y en medio de ese escenario, Steven Seagal permanecía de pie. Imperturbable. Sus botas sobre el suelo cubierto de fragmentos de vidrio, su chaqueta aún húmeda por la cerveza derramada, sus ojos oscuros recorriendo lentamente la escena como si midiera el pulso del ambiente. No había arrogancia en su postura, ni siquiera satisfacción. Solo calma. Una calma tan profunda que contrastaba con la violencia que acababa de desplegar.

Su respiración era pausada, rítmica, como la de alguien que acababa de dar un paseo tranquilo y no la de un hombre que había derrotado a una pandilla entera. Esa serenidad era lo que más impresionaba a los testigos. El poder destructivo que había demostrado en cuestión de minutos quedaba eclipsado por la frialdad con la que ahora contemplaba el resultado.

Uno de los motociclistas intentó levantarse, tambaleante. Se apoyó en una mesa volcada, sus piernas temblando como si no pudieran soportar el peso de su cuerpo. Sus ojos se encontraron con los de Seagal durante un segundo. Fue suficiente. El hombre bajó la mirada y se dejó caer de nuevo, como aceptando que aquel duelo había terminado para siempre.

El líder, aquel de la cicatriz en la frente, también seguía en el suelo. Su orgullo parecía más herido que su cuerpo. Intentaba incorporarse, apretando los dientes, pero cada vez que lo lograba sus rodillas se doblaban de nuevo. Alzó la vista hacia el extraño que lo había derrotado sin siquiera tocarlo directamente, y en sus ojos había rabia, pero también un miedo que jamás admitiría en voz alta.

Seagal lo miró durante unos segundos. No necesitó pronunciar palabra. En esa mirada había un mensaje claro: “Esto acaba aquí”. Y aunque no hubiera un jurado, ni una autoridad presente, todos los que estaban en el bar entendieron que la sentencia estaba dictada.

El camarero, que había pasado la pelea refugiado tras la barra, se incorporó lentamente. Sus manos temblaban mientras observaba el desastre que había quedado. Sabía que el seguro no cubriría la mitad de esos destrozos, pero tampoco podía apartar la vista del hombre que había convertido a los dueños del lugar en simples escombros humanos.

Un cliente rompió el silencio con un susurro apenas audible:

—¿Quién demonios es ese hombre?

Nadie respondió. Era una pregunta que flotaba en el aire, pero que parecía demasiado peligrosa de contestar.

Seagal, por su parte, permanecía inmutable. Caminó lentamente hacia la barra, apartando con el pie algunos fragmentos de vidrio que crujieron bajo sus botas. Tomó un vaso que había quedado milagrosamente intacto y lo colocó de pie sobre la madera, como si quisiera devolver un mínimo de orden al caos. Luego se giró y recorrió con la mirada al público, uno por uno. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada más de un segundo.

En esa calma posterior al desastre, emergía una reflexión silenciosa. ¿Qué era realmente la fuerza? ¿La capacidad de aplastar a un enemigo hasta reducirlo a nada, o la de mantenerse firme sin dejarse consumir por el odio? Seagal no había peleado con furia, ni con rabia, ni siquiera con prisa. Había combatido con control absoluto, con precisión quirúrgica, sin permitirse un solo movimiento innecesario.

Era como si hubiera mostrado, sin palabras, que la violencia no era un fin, sino una herramienta. Que la verdadera victoria no estaba en destruir, sino en demostrar que podía hacerlo sin perder la calma.

Los clientes lo comprendieron, aunque ninguno pudiera expresarlo en ese momento. Lo que habían presenciado no era una simple pelea de bar; era una lección, una revelación sobre los límites de la fuerza humana y el dominio de uno mismo.

Y entonces surgió, inevitable, la mini-pregunta que cada uno de ellos se llevó en silencio al salir del bar esa noche:

¿Es la verdadera fuerza la que destruye, o la que domina sin odio?

Seagal no necesitó dar la respuesta. Su sola presencia era suficiente.

La lección de aquella noche:

El silencio seguía flotando en el bar como una nube espesa. Los hombres que minutos antes habían intentado imponer su fuerza y su número yacían ahora en el suelo, vencidos. La escena era casi irreal: cuerpos tatuados que antes irradiaban confianza y dominio convertidos en masas de dolor, encogidos, jadeando o inconscientes, mientras el extraño de cabello oscuro y mirada imperturbable permanecía de pie, con la calma de un monje y la contundencia de un guerrero.

Para cualquiera que hubiera presenciado la escena, el mensaje era claro: la arrogancia cobra un precio demasiado caro. Esa pandilla había cometido un error elemental, el mismo que la historia repite una y otra vez: subestimar a alguien por lo que creen ver. Para ellos, aquel hombre no era más que un veterano envejecido, alguien fuera de lugar en un bar lleno de jóvenes violentos. No vieron amenaza alguna en sus pasos tranquilos ni en su mirada serena. Y sin embargo, esa ceguera les costó caro.

El error de juzgar a un ser humano únicamente por su edad o apariencia quedó expuesto de manera brutal. La vejez, pensaban los bikers, era sinónimo de debilidad, de fragilidad, de un pasado ya enterrado. Pero esa noche aprendieron, con huesos rotos y cuerpos doloridos, que hay edades que no restan fuerza: la transforman en algo más peligroso aún, en control absoluto. Porque la experiencia otorga algo que la juventud rara vez posee: la capacidad de medir cada movimiento, de no gastar energía en lo inútil, de ejecutar con precisión letal.

En medio de las astillas, la sangre y los gemidos, se había revelado una verdad incómoda para los arrogantes: nunca subestimes a alguien que ha vivido, entrenado y resistido más que tú. Esa diferencia entre una furia descontrolada y la calma de la experiencia fue lo que marcó la frontera entre victoria y derrota.

Lo más inquietante, sin embargo, no fue la violencia desplegada, sino el modo en que se desplegó. Los clientes, al observar a Seagal durante el enfrentamiento, comprendieron que la verdadera lección no estaba en la brutalidad de los golpes, sino en la ausencia de odio en ellos. No había rabia en sus gestos, ni placer en el castigo infligido. Lo que había era control. Un dominio absoluto del cuerpo, de la técnica y del espíritu.

Los bikers atacaban con furia, con alcohol en la sangre y orgullo en los ojos. Pero Seagal respondía con una economía de movimientos impecable, como si cada segundo estuviera coreografiado. Bloqueaba, desviaba, redirigía. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la violencia, sin control, es solo caos; y que el verdadero poder consiste en saber exactamente hasta dónde llegar.

Algunos de los testigos pensaron que la diferencia era como la de un animal salvaje frente a un cazador veterano. El primero puede tener fuerza descomunal, pero se desgasta, se agota, se deja llevar por la rabia. El segundo sabe cuándo esperar, cuándo atacar, cuándo terminar. Y esa noche, ese cazador silencioso había puesto a toda una manada en su sitio.

El líder de la pandilla, todavía arrodillado con la frente sudorosa y los dientes apretados, entendió la lección mejor que nadie. La cicatriz en su cara ya no brillaba como un trofeo, sino como una marca de la arrogancia que lo había llevado a creerse invencible. En sus ojos quedaba claro: lo que había comenzado como una cacería contra un hombre solitario terminó como una humillación pública, un recordatorio eterno de que el respeto no se exige con gritos ni amenazas, sino que se gana con la fuerza verdadera.

Mientras el humo del lugar se disipaba lentamente, quedó en el aire una reflexión que ningún cliente se atrevió a formular en voz alta: ¿qué es más peligroso, un hombre que golpea con rabia o uno que golpea con calma? Esa pregunta resonaba en las paredes del bar, y en las conciencias de quienes acababan de presenciar algo irrepetible.

Seagal, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos eran lentos, pero firmes, resonando sobre los vidrios como si marcaran el ritmo de un tambor invisible. Nadie lo detuvo. Nadie intentó hablarle. Algunos apartaron la mirada por respeto; otros la sostuvieron apenas un segundo, como si al hacerlo recibieran una fracción del mensaje silencioso que aquel hombre llevaba consigo.

Cuando abrió la puerta del bar, el contraste fue casi poético. Dentro quedaba la penumbra rota, la violencia, los restos del caos. Afuera lo esperaba la noche, con sus luces de neón parpadeando y el eco lejano de una ciudad que seguía su curso indiferente. El aire fresco entró en el bar como un respiro necesario, y durante un instante, todos los presentes sintieron que aquel hombre se llevaba con él la tormenta que acababa de arrasar el lugar.

Nadie lo siguió. Nadie lo detuvo. Todos sabían que lo ocurrido sería recordado, repetido en susurros, exagerado en algunas versiones y minimizado en otras, pero nunca olvidado. Porque esa noche, más allá de los huesos rotos y los cuerpos derribados, lo que había quedado grabado en la memoria colectiva era algo mucho más profundo: una lección.

La lección de que la arrogancia es un veneno que nubla la razón. De que la juventud sin disciplina se convierte en debilidad disfrazada de fuerza. De que la violencia sin control se consume a sí misma. Y, sobre todo, de que la verdadera grandeza no necesita ser anunciada: se manifiesta sola, con la contundencia de un hecho irrefutable.

Los clientes, uno a uno, comenzaron a moverse de nuevo, como si despertaran de un trance. Algunos ayudaron a recoger a los motociclistas, otros buscaron entre los restos un vaso todavía intacto para recuperar la normalidad. Pero todos sabían que esa normalidad nunca sería la misma. Habían visto algo que cambiaría la forma en que medirían la fuerza de los hombres.

Una mujer mayor, que solía acudir cada jueves al bar con su pareja para jugar al billar, se persignó en silencio y murmuró que había presenciado un acto de justicia. Un joven con gorra, que antes había reído ante las burlas de los motociclistas, no podía apartar la mirada de la puerta por la que aquel extraño había salido; en su rostro había algo parecido a la vergüenza, pero también respeto. Cada uno de los presentes absorbía la escena desde su propia perspectiva, pero todos coincidían en la certeza de haber estado frente a algo que rozaba lo legendario.

El camarero, mientras recogía los pedazos de vidrio de la barra, murmuró apenas, con la voz quebrada:

—Esa noche no fue solo una pelea en un bar…

Nadie le respondió. No hacía falta.

Porque todos lo sabían.

Esa noche fue un recordatorio eterno: las leyendas nunca desaparecen.

Conclusión:

La escena del bar quedó grabada en la memoria de todos los presentes, no como una simple pelea, sino como una parábola viva. En aquel lugar impregnado de humo, cerveza y arrogancia, un grupo entero descubrió que la fuerza verdadera no se mide en músculos tensos ni en números intimidantes, sino en el dominio absoluto de uno mismo. Lo que parecía un encuentro desigual se convirtió en una lección que resonaría mucho más allá de esas paredes.

La enseñanza central fue clara: subestimar a alguien por su edad, apariencia o silencio es una de las trampas más costosas que existen. Aquellos motociclistas habían confundido calma con debilidad, serenidad con fragilidad, madurez con resignación. Pero esa noche aprendieron que la experiencia no envejece, se afila. Que el tiempo no apaga la fuerza, sino que la condensa en algo aún más peligroso: precisión, control y un temple inquebrantable.

Lo impactante no fue la violencia misma, sino cómo fue administrada. Cada movimiento de Seagal fue medido, calculado, exacto. No había odio en sus gestos, ni soberbia en sus acciones. Su respuesta fue la de alguien que sabe que no necesita demostrar nada, porque la verdad ya lo respalda. Mientras los bikers se perdían en su propio exceso de rabia y ruido, él respondió con un silencio que gritaba más fuerte que cualquier amenaza.

Esa diferencia entre violencia y control es, quizás, la verdadera esencia de la fuerza. La violencia ciega destruye por impulso; el control verdadero preserva, enseña y, cuando es necesario, pone límites. Seagal no peleó para humillar ni para vengarse: lo hizo porque el momento lo exigía, porque la arrogancia del grupo había cruzado una línea que no debía cruzarse. Y al hacerlo, convirtió lo que pudo haber sido un estallido caótico en una lección inolvidable.

El eco de esa noche va más allá de un bar perdido en la ciudad. Nos habla a todos. Nos recuerda que la arrogancia es un disfraz de inseguridad, que el respeto nunca debe darse por asumido, y que juzgar sin conocer es una forma de ceguera que puede costarnos caro. En la vida cotidiana, fuera de bares y peleas, seguimos cayendo en la misma trampa: subestimamos a personas por su edad, por su apariencia, por su silencio. Y olvidamos que detrás de cada rostro hay una historia, un aprendizaje, una fuerza que no siempre se deja ver a primera vista.

La pregunta queda abierta, como una herida necesaria: ¿cuántas veces en la vida juzgamos a alguien sin saber la historia que guarda en silencio?

La respuesta, aunque incómoda, es la verdadera enseñanza de aquella noche. Porque lo que ocurrió entre esas paredes no fue un espectáculo de violencia, sino un recordatorio de que las leyendas no necesitan levantar la voz para hacerse escuchar. Caminan en silencio, imponen respeto con su sola presencia, y cuando la vida las pone a prueba, responden con la contundencia de lo inevitable.

Al final, lo único que quedó grabado no fueron los golpes ni los cuerpos en el suelo, sino la certeza de que la verdadera fuerza es la que permanece invisible hasta que se vuelve indispensable. Esa fuerza que no destruye por odio, sino que actúa con propósito. Esa fuerza que enseña más allá del dolor. Esa fuerza que convierte una noche cualquiera en un recuerdo eterno.

FAQs :

- ¿Quién era la pandilla de motociclistas en la historia?

Eran un grupo de hombres acostumbrados a imponer respeto mediante el miedo y la violencia. Su presencia en el bar estaba marcada por la arrogancia de quienes creen que el número y la intimidación garantizan la victoria.

- ¿Por qué Steven Seagal no reaccionó de inmediato?

Porque su fuerza residía en la calma. Observó, midió y esperó el momento justo. Esa serenidad fue la clave para transformar una situación desigual en una lección contundente.

- ¿Qué enseña este relato sobre la arrogancia?

Que la arrogancia es un veneno que nubla la razón. Los motociclistas subestimaron a Seagal por su edad y apariencia, y pagaron caro el error. La historia muestra que la verdadera fortaleza nunca necesita gritar.

- ¿Qué simboliza la calma de Seagal en el bar?

Simboliza el control absoluto. No reaccionar desde el odio, sino desde la precisión, convierte la violencia en un acto de disciplina y no de caos. Su silencio fue más fuerte que las burlas.

- ¿Por qué la historia se considera una “Serie”?

Porque no es un episodio aislado, sino parte de un relato mayor que une escenas, símbolos y enseñanzas. Cada capítulo revela un fragmento más profundo de un mito que sigue vivo.