Policía se burla de la identificación federal de Steven Seagal—2 minutos después, lo rodean agentes

Disclaimer :

“Este relato es completamente ficticio. Cualquier parecido con nombres, lugares o acontecimientos reales es pura coincidencia.”

Introducción:

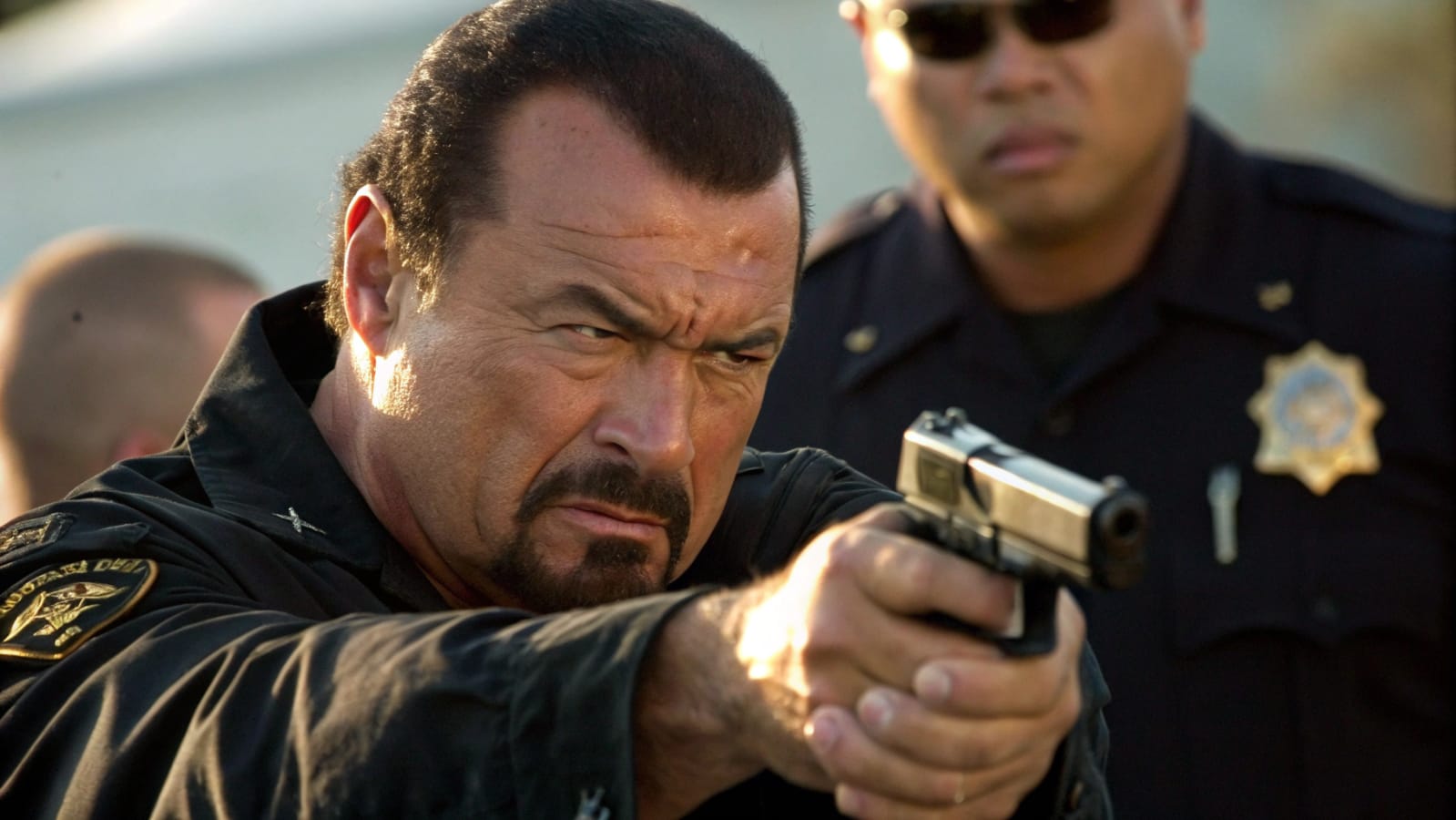

El sol del mediodía caía con un peso insoportable sobre el asfalto ardiente del estacionamiento. El aire vibraba como si cada rayo de luz quisiera aplastar a cualquiera que se atreviera a permanecer demasiado tiempo bajo él. En medio de ese calor sofocante, un hombre avanzaba con pasos tranquilos, vestido con una chaqueta oscura que parecía absorber toda la intensidad del entorno. No llevaba insignias visibles, tampoco buscaba llamar la atención. Sus gafas de sol ocultaban una mirada firme, y su porte transmitía una serenidad que contrastaba con la tensión latente en el lugar. Ese hombre era Steven Seagal, pero no la estrella de cine que muchos recordaban, sino una figura que se movía en las sombras de la seguridad nacional.

Su destino era un edificio federal de máxima seguridad, donde una reunión privada lo esperaba. Allí, nada de cámaras, nada de titulares, solo trabajo silencioso, serio, el tipo de labor que nunca llega a los periódicos pero sostiene la estructura invisible de la seguridad del país. Sin embargo, antes de alcanzar la entrada, el crujido de neumáticos interrumpió la calma. Dos patrullas locales irrumpieron en escena con violencia.

De los vehículos descendieron dos oficiales. Uno, veterano, con el gesto endurecido y un aire de arrogancia que parecía reforzar su autoridad. El otro, más joven, mostraba la inseguridad de quien aún duda de cada paso que da. Ambos ignoraban la magnitud del hombre que tenían delante. No sabían que esa chaqueta oscura ocultaba más que un cuerpo; contenía años de experiencia, secretos y un nivel de acceso que ellos no podían imaginar.

En cuestión de segundos, la atmósfera se cargó de tensión. Los policías veían a un extraño en terreno restringido. Él, en cambio, mantenía el silencio, consciente de que a veces el mayor poder no proviene de las palabras ni de los gestos, sino de la paciencia y el control absoluto.

Y así, en un instante, el destino se inclinaba hacia un choque inevitable. Porque lo que parecía una simple detención rutinaria… estaba a punto de transformarse en una lección nacional.

El encuentro inesperado:

El calor seguía pesando como un hierro incandescente sobre el estacionamiento del edificio federal. El aire vibraba con ondas visibles sobre el asfalto, como si el propio suelo estuviera a punto de derretirse. El silencio que acompañaba los pasos de Steven Seagal, tan medidos y serenos, se quebró de pronto con un chirrido agresivo de neumáticos. El sonido fue tan violento que varios transeúntes en la acera cercana giraron la cabeza instintivamente, sorprendidos por aquella irrupción.

Dos patrullas locales irrumpieron en la escena como bestias desbocadas, sus motores rugiendo mientras se cruzaban con brusquedad frente al vehículo negro del que Seagal había descendido minutos antes. La coreografía era clara: bloqueo total. El eco metálico de las puertas al abrirse cortó el aire, seguido por el golpeteo de las botas al pisar el pavimento. De esas patrullas emergieron dos figuras con uniformes oscuros, armas al cinto y miradas cargadas de desconfianza.

El primero en avanzar fue un oficial veterano. Su andar era firme, seguro, pero no era la seguridad de un profesional prudente, sino la soberbia de quien se sabe con demasiada autoridad en su territorio. Su expresión endurecida estaba marcada por arrugas profundas en la frente y una mandíbula apretada que hablaba de años en servicio, aunque también de un ego indomable. Cuando abrió la boca, su voz tronó de inmediato, grave y áspera, con el tono de quien se cree dueño absoluto del terreno:

—¿Qué está haciendo aquí? Esta es zona restringida.

A unos pasos detrás, el segundo oficial se mostraba más contenido. Era joven, con la frescura aún intacta de quien apenas empieza a forjar su carrera en la policía. Su postura no era del todo rígida, sus movimientos aún titubeaban, como si temiera cometer un error en cada decisión. Sus ojos recorrían el entorno con una inseguridad apenas disimulada, como si no terminara de comprender si la escena era realmente peligrosa o una exageración innecesaria de su compañero. Ese contraste —el exceso de confianza del veterano y la duda nerviosa del novato— era el combustible que pronto encendería una chispa imposible de apagar.

Steven Seagal se detuvo en seco. No dio un paso más. No hubo resistencia ni protesta. Solo un silencio cargado de peso, acompañado de un gesto calculado: meter lentamente la mano en su chaqueta para extraer una carpeta de cuero negro. El movimiento fue pausado, deliberado, casi teatral en su contención. Sus dedos la sostuvieron con firmeza mientras la extendía hacia los oficiales.

El veterano la tomó con desdén, como quien recibe un panfleto en la calle. La abrió apenas, dándole una mirada superficial, casi desinteresada. Dentro, claramente visible, estaba la identificación oficial: Asesor Táctico Federal – Seguridad Nacional. Era un título que pocos podían siquiera imaginar portar. Sin embargo, el hombre no vio más que un documento que, para su ego inflado, no valía nada.

Una carcajada seca y burlona rompió la tensión.

—¿Esto? —dijo alzando la credencial con dos dedos, como si fuese basura—. Parece un accesorio barato de película. ¿De verdad espera que crea esta farsa?

El rookie, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso más cerca. Sus ojos se clavaron en el documento y algo en su interior se agitó. Había escuchado historias, rumores sobre asesores que trabajaban en la sombra, nombres que rara vez salían en la prensa pero que figuraban en pasillos secretos del poder. Reconocía al hombre, aunque no lograba ubicar de dónde. ¿Una fotografía en un dossier de entrenamiento? ¿Un informe interno compartido en confidencia? Fuera lo que fuera, la duda se clavaba en su mente como una espina.

Mientras tanto, el veterano se acomodaba con gesto desafiante. Sus labios se curvaron en una sonrisa que destilaba arrogancia, mientras colocaba la mano derecha sobre la empuñadura de su arma. La soberbia en su mirada se intensificaba, convencido de que tenía el control absoluto de la situación, de que ese hombre no era más que un intruso que pronto aprendería lo que significaba desafiar a la autoridad local.

Seagal, en contraste, permanecía inmóvil. Su presencia, lejos de debilitarse, parecía crecer en ese silencio denso. Sus manos permanecían visibles, abiertas, sin ningún signo de amenaza. Su rostro no revelaba miedo, ni enojo, ni sorpresa. Solo una calma impenetrable, como la superficie de un lago en plena noche. Esa serenidad transmitía algo más inquietante que la violencia: la certeza de que sabía exactamente lo que estaba haciendo.

El rookie tragó saliva, sintiendo cómo un sudor frío comenzaba a recorrerle la frente. Algo no estaba bien. La risa de su compañero, el gesto de desprecio hacia la credencial, el silencio imperturbable del hombre frente a ellos… todo se mezclaba en un cóctel de tensión insoportable.

—Oye… —murmuró con voz temblorosa, casi para sí mismo—. Creo que lo he visto antes…

Pero el veterano lo interrumpió con un bufido cargado de desprecio.

—Lo que viste fue una película. Esto es la vida real.

El joven quiso replicar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su intuición le gritaba que estaban pisando terreno peligroso, pero la sombra de su superior lo silenciaba. El oficial mayor, cegado por su arrogancia, no veía lo que tenía delante: un hombre cuya simple quietud era una advertencia.

De pronto, una ráfaga de viento recorrió el estacionamiento. Una hoja suelta, atrapada en la carpeta de cuero, se elevó en el aire y planeó lentamente hasta caer a los pies del rookie. El joven se agachó para recogerla y sus ojos se toparon con letras impresas en tipografía oficial: “Autorización Federal: DHS-CTP – Confidencial”.

El corazón del novato se aceleró. Esa no era una hoja cualquiera. Ese no era un papel que alguien pudiera falsificar en una impresora doméstica. Ese documento era real, un sello inequívoco de acceso a las operaciones más delicadas del Departamento de Seguridad Nacional.

El rookie levantó la mirada, sus pupilas dilatadas por la sorpresa. Estaban cometiendo un error monumental. Su instinto le pedía dar un paso atrás, pero antes de reaccionar vio a su compañero dar un paso al frente. El veterano estrechó los ojos, esbozó otra sonrisa burlona y levantó el arma, apuntando directamente al pecho de Seagal.

En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de los coches en la lejanía desapareció, el calor del asfalto se volvió insoportable, y hasta el zumbido de los insectos se desvaneció. La tensión era un hilo invisible a punto de romperse. El cañón de la pistola brillaba bajo el sol implacable, y sin embargo, Steven Seagal seguía exactamente en la misma posición: inmóvil, sereno, dueño absoluto de un silencio que pesaba más que cualquier palabra.

El rookie sintió cómo su corazón golpeaba con violencia dentro del pecho. Quería gritar, quería detener a su compañero, pero la voz no salía. Sabía que en cuestión de segundos todo podía estallar.

Lo que los oficiales ignoraban… era que el sistema al que él pertenecía ya había empezado a moverse. Silencioso. Invisible. Y estaba mucho más cerca de lo que ellos podían imaginar.

El arma en el pecho:

El silencio del estacionamiento era tan denso que parecía envolver a todos los presentes en una campana invisible. Cada ruido quedaba amortiguado: el zumbido de un aire acondicionado lejano, el eco metálico de una puerta cerrándose al otro extremo del edificio, incluso los motores de los coches en la avenida parecían apagarse. Todo lo que quedaba era la tensión, flotando en el aire como electricidad a punto de estallar.

El veterano, con los músculos tensos y la respiración contenida, levantó su pistola y la apuntó directamente contra el pecho de Steven Seagal. El sol, despiadado, arrancaba destellos metálicos del cañón y proyectaba sombras alargadas sobre el asfalto caliente. El pavimento despedía un olor a caucho quemado que intensificaba la sensación de encierro. Todo se redujo a ese instante: un arma a escasos centímetros de un hombre que permanecía inmóvil, inexplicablemente sereno.

El novato observaba la escena con un nudo en la garganta. Quería gritar, intervenir, detener a su compañero antes de que hiciera algo irreversible, pero la jerarquía lo mantenía encadenado. Su mano temblaba ligeramente cerca del cinturón, incapaz de decidir entre sacar el arma o dar un paso atrás. El sudor que le corría por la frente no era producto del calor, sino de la certeza de que estaban cruzando un límite peligroso. Su respiración se volvió entrecortada, cada inhalación más difícil que la anterior, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones.

Entonces ocurrió: una ráfaga de viento arrastró otra hoja suelta de la carpeta de Seagal. El papel giró en espiral sobre sí mismo, jugueteando con la luz, hasta caer con suavidad entre los zapatos del rookie. El joven se agachó, con manos inseguras, y leyó incrédulo: “Departamento de Seguridad Nacional – Autorización Táctica Especial DHS-CTP”.

No era una simple identificación. Era la firma de un poder que operaba más allá de la comprensión de un policía local. Ese sello no se falsificaba. No podía comprarse, no podía imitarse. Era el símbolo de un sistema que vivía en la sombra y que, de vez en cuando, emergía para recordar que existía.

El corazón del joven se aceleró. Cada latido resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Esa hoja no podía ser un truco. Y entonces comprendió lo que tenían delante: no era un impostor. Era alguien real. Alguien con un acceso que él mismo no podría ni soñar en toda su carrera. Su mirada volvió a posarse en Seagal: un hombre que, pese al arma apuntándole, no pestañeaba, no sudaba, no retrocedía ni un solo milímetro.

La calma del asesor no era casualidad. Era la destilación de años de preparación. En ese instante, su mente no estaba en el estacionamiento, sino en recuerdos que desfilaban como ráfagas de entrenamiento. Los ojos entrecerrados de un instructor japonés repitiendo en voz baja: “La quietud no es pasividad, es dominio del espacio.” El eco de un compañero de armas durante un ejercicio nocturno en Nevada: “Si te desesperas, pierdes. Si respiras, sobrevives.” La voz de un director de operaciones en Washington, implacable: “Nunca muestres más de lo necesario, deja que el adversario se desgaste con sus propios miedos.”

Cada recuerdo era un ancla que lo mantenía fijo en su eje. No necesitaba palabras. Su cuerpo no necesitaba moverse. Su mirada, clavada en la del veterano, era suficiente. Ojos contra ojos, voluntad contra voluntad.

El veterano, en cambio, se retorcía por dentro. Su dedo descansaba sobre el gatillo con una presión mínima, pero suficiente para que cualquier temblor pudiera detonar una tragedia. Quería ver miedo en ese rostro. Quería arrancar una palabra, un titubeo, cualquier señal que lo confirmara como el alfa de esa escena. Pero no encontraba nada. Lo único que tenía frente a él era un muro de silencio. Y ese muro lo consumía.

El rookie dio un paso atrás, tragando saliva con dificultad. Sentía que el aire estaba impregnado de pólvora invisible. La hoja en su mano pesaba como plomo. “Esto no está bien”, pensó, “estamos a punto de arruinar algo mucho más grande que nosotros.” Sus dedos se crisparon sobre el papel, como si al apretarlo más fuerte pudiera convencerse de que aún tenía algo de control.

Mientras tanto, Seagal permanecía como un monolito. Sus manos seguían visibles, abiertas, y la carpeta de cuero descansaba aún sobre el capó del coche cercano. Un rayo de sol se reflejaba en el escudo federal que sobresalía del borde, iluminando la insignia como un recordatorio silencioso de la verdad que el veterano se negaba a aceptar. La luz danzaba sobre el metal grabado, como si la propia realidad quisiera imponerse sobre la soberbia.

El calor se volvía insoportable. El sonido de una mosca rondando era lo único que rompía el silencio, hasta que el oficial mayor habló, con la voz cargada de furia contenida:

—Dígame quién demonios es… o no saldrá caminando de aquí.

Seagal no respondió. No lo necesitaba. Cada segundo que pasaba, cada respiración profunda y tranquila, era un mensaje más contundente que cualquier palabra. Estaba diciendo: “Yo no juego bajo tus reglas, tú estás atrapado en las mías.”

El rookie, incapaz de soportar más la tensión, se adelantó un poco, con la voz quebrada:

—Sargento… creo que debería mirar mejor esa credencial. No es un truco. No es un juego.

Pero el veterano no lo escuchó, o más bien no quiso escucharlo. La arrogancia había tomado las riendas. Sus labios esbozaron una sonrisa forzada, un gesto que escondía la inseguridad creciente ante la calma inexpugnable de su objetivo. Era la sonrisa de quien empieza a darse cuenta de que ha perdido, pero aún no lo admite.

Y entonces, la pregunta no era qué haría Seagal, sino algo mucho más universal: ¿qué harías tú si tu calma es lo único que te protege de un arma?

El mundo entero parecía esperar una respuesta. El rookie, tembloroso, sintió que sus pulmones estaban a punto de colapsar. El veterano, con el dedo cada vez más rígido sobre el gatillo, ardía por apretar y terminar con el juego. Y Seagal, sereno como una roca, no daba un solo paso atrás.

Nadie lo sabía, pero en ese mismo instante, el sistema ya había empezado a girar en silencio, invisible, como un engranaje oculto que se activaba lejos del alcance de esos dos policías. Y ese engranaje, implacable, pronto mostraría que la balanza nunca había estado realmente en sus manos.

La llegada silenciosa:

El aire vibraba con una tensión insoportable cuando un nuevo sonido irrumpió en el estacionamiento: un rugido sordo de motores potentes, firme y constante, distinto al traqueteo nervioso de las patrullas locales. Tres SUVs negros, idénticos y sin distintivos, aparecieron en el horizonte como sombras avanzando sobre el asfalto caliente. No llevaban sirenas, no llevaban luces, no necesitaban anunciarse. Su sola presencia era suficiente para que todo el escenario cambiara.

El veterano giró la cabeza apenas unos segundos, sin apartar del todo el cañón de Seagal. Su gesto fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que se notara el primer temblor de duda en sus manos. El novato, en cambio, retrocedió un paso automático, como si sus piernas respondieran a un instinto de supervivencia que su mente todavía no alcanzaba a procesar. Sabía —sentía— que lo que se acercaba no pertenecía a su mundo cotidiano de órdenes locales y reportes aburridos. Era otra escala de poder, una que no se discutía.

Los neumáticos chirriaron suavemente al detenerse los vehículos en línea recta, como si hubiesen ensayado la coreografía mil veces. Ningún detalle sobraba. Ningún movimiento era improvisado. El calor del mediodía levantaba ondas en el aire, y la estampa de los tres SUVs estacionados, perfectamente alineados, parecía una escena arrancada de un tablero de estrategia.

Las puertas se abrieron con un clic simultáneo y de cada SUV descendieron dos agentes vestidos con trajes oscuros, camisas impecables y gafas polarizadas. Ninguno llevaba armas a la vista, y sin embargo, la frialdad de sus rostros transmitía más peligro que cualquier pistola desenfundada. Sus movimientos eran medidos, precisos, como piezas de ajedrez que sabían exactamente a dónde debían colocarse.

El estacionamiento entero pareció encogerse. Los curiosos que habían empezado a asomarse desde lejos, empleados del edificio federal o transeúntes ocasionales, se quedaron congelados. Algunos levantaron teléfonos móviles, pero pronto desistieron, intimidados por el peso invisible de aquella escena. El sol golpeaba con la misma intensidad, pero la temperatura pareció bajar de golpe. Era la sensación de que algo más grande que uno mismo acababa de entrar en escena.

Uno de los agentes, de porte recto y voz neutra, caminó hacia el centro del enfrentamiento. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si el suelo mismo reconociera la autoridad. El veterano lo siguió con la mirada, los ojos entrecerrados por el brillo del sol y por el orgullo herido que le pesaba más que el chaleco antibalas. Se detuvo a escasos metros del oficial y pronunció, con una calma que desarmaba cualquier intento de resistencia:

—Desesposen a ese hombre.

No hubo gritos, no hubo gestos teatrales. Solo una instrucción seca, inapelable, cargada con el peso de un mando invisible que superaba cualquier reglamento local.

El novato sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró al veterano en busca de guía, pero lo que encontró fue un rostro rígido, empapado en sudor. El oficial mayor temblaba apenas, un movimiento imperceptible en la comisura de los labios, en el leve vibrar del dedo que todavía descansaba en el gatillo. Era como si todo su cuerpo luchara entre obedecer o mantener una autoridad que ya no tenía.

Seagal seguía inmóvil, con la misma calma imperturbable de los últimos minutos. No necesitaba mover un músculo; el escenario estaba respondiendo por él. El escudo federal brillaba aún sobre el capó del coche, y ahora, con los SUVs alineados y los agentes desplegados, esa luz parecía un faro que confirmaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus gafas de sol ocultaban los ojos, pero no podían ocultar la firmeza de su postura, tan sólida como una roca en medio de la tormenta.

El veterano tragó saliva, sintiendo que la mirada de todos se clavaba en él. Cada segundo de silencio lo hundía más en un abismo del que ya no podía escapar. El novato, incapaz de aguantar la tensión, dio un paso al frente con voz vacilante:

—Sargento… mejor haga lo que dicen.

El agente federal no repitió la orden. No era necesario. La verdadera autoridad nunca necesita gritar. La instrucción flotaba en el aire, tan firme como el acero, tan inevitable como el paso del tiempo.

El veterano bajó lentamente el arma, como si aquello le arrancara parte de su orgullo. El sonido del seguro al deslizarse hacia atrás fue como un disparo mudo que liberó la presión contenida en todos los presentes. Sus manos se movieron torpes hacia las esposas que colgaban del cinturón de Seagal, y durante unos segundos, el tintineo metálico fue el único sonido en el estacionamiento. Nadie respiraba demasiado fuerte, nadie quería interrumpir el equilibrio delicado que se había instalado.

Cuando finalmente el acero se liberó de las muñecas del asesor, el silencio fue casi ceremonial. Seagal no dijo una palabra, solo se limitó a ajustar la carpeta de cuero y alzar la barbilla con un gesto mínimo, apenas perceptible. Era la confirmación de que el tablero había cambiado y que los policías locales ya no eran jugadores, sino simples espectadores de un juego mucho más grande.

El veterano dio un paso atrás, derrotado en silencio, mientras el novato bajaba la vista al suelo, incapaz de sostener la magnitud de lo que acababa de presenciar. El eco de los motores aún resonaba en el aire, aunque las SUVs ya estuvieran apagadas. Era como si el espacio mismo recordara quién había tomado el control de la escena.

En ese instante, quedó claro para todos: la fuerza puede imponerse un momento, pero la verdadera autoridad se reconoce sola, sin necesidad de demostrarla.

Lo que acababa de ocurrir en aquel estacionamiento no era un cierre, sino una apertura. Porque cuando los engranajes invisibles del poder empiezan a moverse, nunca lo hacen en vano. Y aquel día, bajo el sol inclemente y el silencio de todos los testigos, se había puesto en marcha una maquinaria que no se detendría.

La prueba en video

El eco metálico de las esposas aún parecía resonar en la memoria de todos cuando el grupo se trasladó al interior de la estación de policía. El aire acondicionado no lograba disipar la tensión; en lugar de enfriar la atmósfera, parecía volverla más densa, como si cada bocanada de aire se mezclara con la incomodidad y la culpa. La sala de informes, normalmente un lugar rutinario donde se escribían reportes o se organizaban turnos, se había convertido en un escenario de juicio silencioso.

Tubos fluorescentes parpadeaban en lo alto, proyectando una luz blanquecina que hacía ver aún más pálidos los rostros de los presentes. El zumbido eléctrico de las lámparas era molesto, pero nadie se atrevía a interrumpirlo con palabras. Escritorios metálicos, carpetas amontonadas, tazas de café abandonadas: todo el mobiliario cotidiano de una estación se transformaba en un marco de solemnidad incómoda.

Steven Seagal permanecía de pie, imperturbable, con la misma calma de minutos antes. Su carpeta de cuero descansaba sobre una mesa cercana, el escudo federal brillando bajo la luz artificial. No hablaba, no reclamaba, no exigía nada. Su silencio era más estruendoso que cualquier discurso. Con cada segundo que se mantenía inmóvil, obligaba a todos a enfrentarse a la realidad de lo que había pasado.

El rookie se mantenía unos pasos atrás, con los ojos fijos en él. Todavía podía sentir en su memoria el peso de la hoja que había recogido en el estacionamiento: Autorización Táctica Especial DHS-CTP. Una frase seca, escrita en tipografía oficial, pero suficiente para derrumbar cualquier duda. Y, sin embargo, en ese momento, esa certeza se transformaba en un peso insoportable. Quería hablar, quería gritar que habían cometido un error monumental, pero el miedo a contradecir al veterano lo mantenía en silencio.

Entonces, uno de los agentes federales rompió la quietud con una orden que no admitía retraso:

—Revisen las cámaras corporales. Ahora.

Las palabras cayeron como un martillo en el centro de la sala. El capitán de guardia, que hasta ese instante había intentado mantener una postura diplomática, tragó saliva. Su mandíbula se tensó, sus labios se resecaron, y solo pudo asentir con un gesto rígido. Señaló a un técnico joven para que trajera los archivos digitales de las bodycams.

Minutos después, un par de tabletas y una pantalla auxiliar comenzaron a proyectar la secuencia del altercado en el estacionamiento.

La sala se sumió en un silencio sepulcral.

Allí estaba todo: Seagal acercándose con calma, sin resistencia alguna, mostrando de manera correcta su credencial federal. Luego, el veterano tomando el documento con desdén, riéndose de él, apuntándole con el arma como si fuese un sospechoso cualquiera. En otra cámara, el rookie se veía indeciso, tragando saliva, tratando de intervenir pero quedándose atrás, aplastado por el peso jerárquico. Y, finalmente, las imágenes de los SUVs negros deteniéndose y los agentes descendiendo con precisión matemática.

Las pruebas eran irrefutables. No había manipulación, no había dudas. Lo que antes podía parecer un malentendido, ahora se mostraba como lo que era: un error grosero, alimentado por la soberbia y la falta de control.

El veterano sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Cada segundo proyectado era un golpe seco contra su orgullo. Su propia voz, altisonante y arrogante, quedaba grabada como prueba eterna de su error. Se veía a sí mismo burlándose de un hombre que, a ojos de la ley federal, estaba en un rango que jamás podría alcanzar. Y lo peor: el descenso de su arma, la rendición visible, la humillación pública.

El rookie, por su parte, experimentó un torbellino emocional. Sentía alivio porque la verdad ya no podía ser negada, pero también vergüenza porque había faltado al deber de frenar a su superior. Cada frame del video era como un espejo que lo acusaba de cobardía. Sus manos temblaban, sus labios resecos buscaban aire, pero sus ojos brillaban con la certeza de que, al menos ahora, todos reconocerían quién era Steven Seagal.

Los agentes federales no alzaron la voz. No necesitaban hacerlo. Uno de ellos señaló la pantalla con un gesto mínimo y pronunció la orden con un tono que no dejaba lugar a réplica:

—Liberen al señor Seagal de inmediato. Y preparen un informe completo sobre esta… detención improcedente.

El capitán asintió de nuevo, con la expresión de alguien que sabe que su carrera acaba de recibir una mancha indeleble. Dio órdenes rápidas a su personal: cerrar carpetas, cancelar reportes, borrar registros del sistema local. Los formularios fueron arrugados, los borradores eliminados con prisa. Era un intento torpe de cubrir huellas, aunque todos sabían que, en esta era de cámaras y respaldos automáticos, el error ya estaba tatuado en la memoria digital.

Porque no se puede borrar un error cuando ya fue grabado.

Seagal seguía sin pronunciar palabra. Ajustó la chaqueta con un movimiento leve, recogió la carpeta de cuero y permaneció erguido, con los brazos relajados. Su mirada, oculta tras las gafas oscuras, parecía atravesar a cada uno de los presentes. No miraba con odio ni con rencor, sino con algo mucho más pesado: el juicio silencioso de alguien que ya estaba pensando tres pasos más adelante.

El veterano, incapaz de sostener ninguna mirada, se dejó caer en una silla de metal. El chirrido estridente al arrastrarla contra el suelo rompió por un instante el silencio. Se cubrió el rostro con las manos, consciente de que no había disculpa posible. Lo había perdido todo en cuestión de minutos: respeto, credibilidad y autoridad.

El rookie, en cambio, dio un paso al frente. Respiró hondo, buscó valor en lo más profundo y habló con la voz aún insegura, pero más firme que antes:

—Él es quien dice ser. Y nosotros lo tratamos como a un delincuente.

El silencio posterior fue absoluto. Nadie lo interrumpió. Nadie se atrevió. La verdad estaba ahí, repetida en varias pantallas, almacenada en múltiples dispositivos, y quizás ya compartida por algunos testigos que habían grabado con sus teléfonos desde lejos. Lo ocurrido ya no pertenecía solo a esa sala: pertenecía al registro de la historia, a ese archivo invisible que tarde o temprano sale a la luz.

Y la pregunta quedó flotando en el aire, ineludible, pesando sobre todos como una condena:

¿Cómo se puede borrar un error cuando ya fue grabado?

La tormenta pública:

El video que en la sala de la comisaría había dejado en silencio a todos, no tardó en escapar de aquellas paredes. Un técnico distraído, un oficial indignado, o quizás un testigo con el celular listo: el origen exacto nunca se pudo determinar con certeza. Lo único claro es que, apenas unas horas después, las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales. Primero en pequeños foros locales, luego en grupos cerrados de mensajería, hasta finalmente explotar en plataformas masivas.

El título del primer clip era sencillo, casi brutal en su precisión:

“Oficial apunta a consultor federal”.

En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a multiplicarse. Usuarios anónimos compartían fragmentos, opinaban con rabia, exigían explicaciones. La imagen del veterano apuntando con el arma a Steven Seagal, mientras este sostenía con calma una credencial federal, se volvió icónica. No importaba cuántas aclaraciones intentara dar el departamento local: la escena ya había sido juzgada en el tribunal más implacable de todos, el de la opinión pública.

Los hilos de discusión en redes se llenaron de preguntas:

—¿Cómo es posible que un oficial se burle de una acreditación federal?

—¿Qué hubiera pasado si ese hombre no mantenía la calma?

—¿Cuántos incidentes así se esconden sin cámaras alrededor?

Las etiquetas digitales crecían como fuego sobre pasto seco. Miles de usuarios compartieron sus propias experiencias con detenciones arbitrarias o con abusos de autoridad, y pronto el caso dejó de ser solo sobre Seagal: se transformó en un símbolo de desconfianza hacia las fuerzas locales. Lo que había empezado como un altercado en un estacionamiento estaba ahora convertido en una conversación nacional sobre poder, justicia y límites de la autoridad.

Los medios no tardaron en recoger la ola. En la televisión matutina, las imágenes se repetían en bucle: un oficial con el arma levantada, un consultor federal inmóvil, el momento en que SUVs negros aparecían para poner orden. En los noticieros nocturnos, expertos legales debatían sobre las consecuencias, analistas de seguridad discutían la jurisdicción, y panelistas políticos especulaban sobre el daño institucional que esto representaba.

Al día siguiente, periódicos nacionales abrían con titulares como:

“Video expone abuso de autoridad en pleno estacionamiento”

“Agente federal humillado por la policía local: la grabación que indigna al país”

En el epicentro de la tormenta, la Oficina de Asuntos Internos actuó con una rapidez inusual. Apenas confirmaron la autenticidad del material, se anunció la apertura de una investigación formal. Un comunicado breve, frío, pero devastador para los implicados, circuló en las primeras horas de la mañana:

“Los oficiales involucrados en el incidente registrado el día de ayer han sido suspendidos de manera inmediata, en tanto se esclarecen los hechos. La integridad del servicio exige máxima transparencia y responsabilidad.”

La noticia de la suspensión fue otro combustible para el incendio mediático. Algunos aplaudían la medida como un paso mínimo de justicia, otros la veían insuficiente, exigiendo despidos y procesos judiciales. El veterano, cuya imagen ya era viral como símbolo del abuso, quedó expuesto al escrutinio público. Sus años de servicio, sus méritos anteriores, todo quedó eclipsado por aquellos segundos grabados que lo mostraban perdiendo el control frente a un hombre que jamás se alteró.

El rookie, en cambio, apareció en las imágenes como un contraste incómodo: tembloroso, inseguro, pero visiblemente consciente de que algo estaba mal. Muchos internautas lo señalaron como el testigo mudo que pudo haber cambiado la historia si hubiese tenido el coraje suficiente. Su figura se volvió objeto de debate: ¿era un cómplice por omisión o una víctima atrapada en la cadena de mando?

Mientras tanto, Seagal permanecía en un silencio absoluto. No concedió entrevistas, no hizo declaraciones, no se defendió. Su mutismo, lejos de debilitarlo, lo fortaleció. La prensa comenzó a describirlo como “el hombre que no necesitó hablar para tener la razón”. Columnistas lo retrataron como una figura enigmática, símbolo de calma frente a la prepotencia. Su imagen de pie, con la carpeta de cuero en la mano y los SUVs negros de fondo, se volvió un icono reproducido en memes, editoriales y portadas.

Pero la tormenta pública no era solo digital ni mediática. En la ciudad, manifestantes se congregaron frente a la comisaría, con pancartas improvisadas que decían:

“Queremos respeto, no abuso”

“Si lo hacen con un federal, ¿qué queda para nosotros?”

Las protestas comenzaron pequeñas, apenas unas decenas de personas, pero pronto crecieron hasta abarcar calles completas. Cámaras de televisión transmitían en vivo, mostrando a ciudadanos comunes exigiendo cambios concretos: más controles internos, protocolos claros, sanciones ejemplares. La indignación colectiva se sentía en las calles, en los cafés, en los pasillos del propio edificio federal. El eco era claro: lo que había comenzado como una burla se había transformado en un escándalo nacional.

En paralelo, juristas y políticos aprovecharon la coyuntura. Algunos exigían reformas urgentes en los protocolos policiales, otros usaban el incidente como arma política en discursos y campañas. El tema se volvió imposible de ignorar. En cada entrevista, en cada debate televisivo, el caso aparecía como referencia de lo que estaba mal en las instituciones.

Incluso en el extranjero, medios internacionales comenzaron a hacerse eco de la noticia, presentando el caso como ejemplo de la tensión entre cuerpos locales y federales. Editoriales en Europa y América Latina lo citaron como advertencia de cómo un exceso de poder mal controlado podía encender una crisis de confianza.

Dentro de la estación de policía, el ambiente era de entierro. Oficiales que no habían participado directamente miraban el piso, evitaban cámaras y micrófonos, temerosos de que cualquier gesto pudiera arrastrarlos al ojo de la tormenta. El capitán, presionado desde todos los ángulos, se limitaba a repetir frases vacías como: “Estamos cooperando con la investigación”. Nadie le creía; todos sabían que lo único que intentaba era ganar tiempo.

Pero la verdad era que ya nada podía detener la ola. Los clips seguían replicándose, alcanzando millones de visualizaciones en cuestión de días. El rostro del veterano, congelado en la pantalla con el arma levantada, se convirtió en un recordatorio permanente de lo frágil que puede ser una reputación, y de lo rápido que un error se multiplica en la era digital.

Porque si en la sala de la comisaría el error había parecido un problema interno, en el espacio público se transformó en algo mucho más grande: un espejo incómodo de la relación entre la autoridad y la ciudadanía.

Y así quedó grabado en la memoria colectiva: lo que empezó como burla… terminó como un escándalo nacional.

Justicia interna:

Las primeras 48 horas después de la viralización del video fueron un torbellino político y mediático. Pero lo que realmente marcó un antes y un después no fueron los titulares, ni las entrevistas con expertos, ni siquiera las manifestaciones en las calles: fueron las decisiones tomadas dentro de los propios pasillos institucionales. La Oficina de Asuntos Internos, que al inicio parecía actuar solo para calmar la indignación ciudadana, terminó desplegando una de las investigaciones más rápidas y profundas de los últimos años.

El veredicto fue claro y demoledor: los oficiales involucrados no solo habían actuado con negligencia, sino que habían puesto en riesgo la integridad de un consultor federal acreditado. No había excusas técnicas ni justificaciones posibles. El video, respaldado por los registros de las bodycams, había hecho imposible cualquier intento de ocultar lo ocurrido.

El veterano, figura hasta entonces respetada en su distrito, fue retirado de manera fulminante. La resolución fue presentada como una “retirada honorable por años de servicio”, un disfraz burocrático que no engañó a nadie. Entre líneas, todos entendieron que se trataba de una expulsión camuflada. En menos de una semana pasó de ser un referente en la comisaría a un ejemplo público de lo que no debía repetirse. Sus medallas y condecoraciones, antes exhibidas con orgullo en el salón principal, fueron retiradas discretamente y guardadas en un cajón. Los recuerdos de décadas de servicio quedaron opacados por esos segundos grabados que habían recorrido el país entero.

El rookie, en cambio, recibió un trato diferente. No se lo consideró culpable, pero tampoco completamente inocente. Su silencio en el momento del incidente fue interpretado como falta de carácter, una debilidad peligrosa en alguien que porta un uniforme. “La cobardía también pone en riesgo vidas”, comentó en privado uno de los investigadores. Como medida oficial, fue trasladado a otra jurisdicción, lejos de las cámaras y del escrutinio local. Se habló públicamente de una “reubicación para facilitar la investigación”. Extraoficialmente, todos sabían que era un castigo disfrazado de oportunidad.

Pero las consecuencias no se limitaron a esos dos hombres. El estado entero se vio obligado a reaccionar. La gobernación anunció en conferencia de prensa la implementación de nuevos protocolos de interacción con agentes federales, que deberían ser incorporados en cada entrenamiento policial. Se estableció que, a partir de ese momento, todos los oficiales recibirían formación obligatoria en jurisdicciones compartidas, manejo de credenciales federales y desescalada de conflictos.

Los manuales internos, que durante años habían permanecido casi intactos, fueron reescritos en cuestión de semanas. Se incorporaron módulos de ética profesional, simulaciones de incidentes y hasta charlas con especialistas en derechos civiles. El mensaje era claro: un error de este calibre no podía repetirse.

En paralelo, asociaciones de veteranos comenzaron a pronunciarse. Curiosamente, muchos defendieron la figura de Steven Seagal, no tanto por admiración hacia su persona, sino porque lo vieron como un símbolo de disciplina frente al abuso. Algunos exagentes federales declararon en medios:

“La calma que mostró ese hombre salvó vidas. Si hubiera reaccionado como la mayoría lo haría bajo amenaza, hoy estaríamos lamentando una tragedia.”

Otros fueron más duros con la institución policial local:

“El problema no es un oficial aislado. El problema es que nadie alrededor tuvo el coraje de detenerlo. Eso es lo que debe cambiar.”

Esas voces reforzaron la percepción pública de que la responsabilidad era colectiva, no individual. Aunque el veterano cargó con la mayor parte de la culpa, la sombra del incidente cayó sobre toda la comisaría. Cada oficial que había estado presente y no actuó quedó señalado, aunque no apareciera en el expediente oficial.

El impacto alcanzó incluso a la academia de policía estatal. Reclutas recién ingresados comenzaron a recibir el caso como material de estudio. En una pantalla de proyección se analizaba el video en cámara lenta, pausando en momentos clave: el gesto de desprecio al mostrar la credencial, el dedo que se curva sobre el gatillo, la mirada dubitativa del rookie. Cada detalle se convirtió en lección. Cada error, en advertencia. “Aquí vemos lo que nunca debe hacerse”, decía el instructor con voz firme, mientras los cadetes tomaban notas en silencio.

En los despachos políticos, la pregunta flotaba como un eco incómodo: ¿puede un solo error cambiar la percepción de toda una institución? La respuesta, a la luz de los hechos, era evidente. Sí, podía. Y lo había hecho.

El retiro del veterano y el traslado del rookie eran solo símbolos visibles de un terremoto más profundo. La confianza ciudadana había sido sacudida, y reconstruirla no sería tarea de comunicados ni conferencias de prensa. Sería un proceso lento, basado en hechos, en reformas reales, en oficiales que entendieran que la autoridad se sostiene en el respeto y no en la prepotencia.

Steven Seagal, mientras tanto, seguía en silencio. No pidió sanciones, no exigió disculpas, no buscó protagonismo. Su figura se volvió aún más enigmática, casi pedagógica: un hombre que no necesitó levantar la voz para provocar cambios estructurales en una institución entera. Su silencio fue interpretado por muchos como la mayor lección de todas: a veces, la verdad más contundente es la que se deja hablar sola.

Los meses siguientes confirmaron que la tormenta no había sido un episodio pasajero, sino un punto de inflexión. Los entrenamientos obligatorios comenzaron a dar resultados; instructores hablaban de un nuevo “código de conducta federal-local”. Y aunque la desconfianza ciudadana no desapareció de un día para otro, al menos se sembró la idea de que, a partir de aquel error, algo estaba cambiando.

El veterano, en su retiro forzado, se convirtió en un fantasma del sistema. Rara vez aparecía en público. Quienes lo conocían decían que vivía aislado, con la mirada fija en un pasado que ya no podía recuperar. Su arrogancia, la misma que lo había acompañado durante años, se transformó en un silencio incómodo, una penitencia silenciosa. El rookie, por su parte, intentaba adaptarse a su nuevo destino, cargando con la ambivalencia de haber sido testigo y cómplice silencioso. Entre compañeros, su nombre era recordado con frases ambiguas: “El que no habló cuando debía.”

Así, la justicia interna no fue solo un procedimiento administrativo: fue el reconocimiento implícito de que la verdadera herida estaba en la cultura policial misma. Una herida que exigía más que castigos: exigía transformación.

Porque aquel día quedó demostrado que la autoridad no se mide por quién grita más fuerte ni por quién desenfunda primero, sino por la capacidad de actuar con prudencia, respeto y legitimidad.

Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos lo sabían: el nombre de Seagal quedaría grabado, no como un escándalo pasajero, sino como el detonante de una reforma que cambió para siempre la manera en que una institución entera entendía su propio poder.

El regreso de Seagal:

Pasaron varios días desde el estallido mediático, suficientes para que la tormenta encontrara un cauce y las instituciones comenzaran a recomponerse. El ruido aún estaba presente en titulares, en debates televisivos, en columnas de opinión que diseccionaban cada segundo del video, pero la intensidad se había atenuado. La suspensión de los oficiales, los protocolos nuevos y los comunicados oficiales habían llenado de humo burocrático un incendio que, sin embargo, seguía ardiendo en la memoria colectiva. La gente había pasado de la indignación inicial a una etapa distinta: la reflexión sobre lo que todo aquello significaba.

En medio de ese clima, Steven Seagal volvió al edificio federal. No hubo cámaras siguiéndolo, ni ruedas de prensa programadas, ni discursos preparados. Fue un regreso silencioso, sin escoltas ni anuncios, exactamente igual que la primera vez que había cruzado esas puertas. Pero, al mismo tiempo, no había nada igual en la atmósfera. Algo en el aire había cambiado.

Vestía el mismo abrigo oscuro, la misma carpeta de cuero bajo el brazo, los mismos lentes que parecían filtrar tanto la luz como las emociones. Su andar era pausado, firme, el de alguien que no necesitaba apresurarse para que lo notaran. Y, de hecho, todos lo notaron.

Los guardias en la entrada, que días antes lo habían mirado con indiferencia burocrática, ahora se cuadraron instintivamente. Uno de ellos, un joven que apenas rozaba los veinte años de servicio, enderezó la espalda y levantó la mano en un saludo formal. Sus ojos revelaban algo más profundo que respeto: mostraban gratitud. El simple gesto de Seagal devolviendo una ligera inclinación de cabeza bastó para transformar un saludo rutinario en un momento solemne. Era como si en ese instante el protocolo se hubiera roto para dar paso a un reconocimiento más íntimo, más humano.

Dentro del edificio, el eco de sus pasos resonaba con una calma implacable. No había cámaras grabando, pero los pasillos parecían contener la respiración. Funcionarios que lo cruzaban detenían el paso, algunos fingiendo revisar documentos, otros limitándose a observarlo con una discreción cargada de reconocimiento. Era como si cada mirada dijera lo mismo: ese es el hombre del video, el que soportó el arma sin parpadear.

El ambiente era diferente, casi reverencial. En los pasillos, los murmullos se apagaban cuando su silueta aparecía al fondo. Un agente veterano, de cabello gris, lo observó pasar con un gesto grave, y en voz baja murmuró: “Así es como debería lucir la autoridad”. Nadie respondió, pero varios compartieron esa misma idea en silencio.

Al llegar al vestíbulo central, Seagal se detuvo frente a un pequeño grupo de oficiales jóvenes que aguardaban instrucciones para un entrenamiento. No era un discurso planeado ni una ceremonia oficial, solo un instante espontáneo en el que decidió hablar. Su voz, grave pero tranquila, llenó el espacio con una autoridad serena.

—Cuando muestras una placa —dijo, levantando la suya apenas unos centímetros— no debería ser por poder. Debería ser por responsabilidad.

El silencio que siguió fue absoluto. No hubo aplausos, no hubo exclamaciones. Solo la conciencia de que esas palabras no eran teoría: venían de alguien que las había puesto a prueba bajo la presión de un cañón apuntando a su pecho.

Los oficiales se miraron entre sí, algunos con vergüenza, otros con una mezcla de inspiración y determinación. Era una lección breve, pero más contundente que cualquier curso en la academia. Un recordatorio de que la autoridad no se impone con gritos ni con armas, sino con la calma que nace de saber quién eres y qué representas.

Uno de los más jóvenes, apenas salido de la academia, confesó más tarde que esas pocas palabras lo habían marcado más que todo su entrenamiento formal. “Nunca había entendido qué significaba realmente portar una placa —diría— hasta que lo escuché decirlo así, sin gritar, sin imponer… solo mostrando que la fuerza está en la calma.”

Seagal no agregó nada más. Guardó la placa de nuevo, ajustó la carpeta bajo el brazo y continuó caminando hacia el interior del edificio. La luz del amanecer entraba por los ventanales altos, bañando su figura con un resplandor que lo recortaba como una silueta solemne contra el fondo. Cada paso parecía cerrar un círculo y, al mismo tiempo, abrir uno nuevo.

Desde la entrada, el guardia que había saludado seguía observando. Más tarde comentaría con un compañero que jamás había sentido tanto peso en tan pocas palabras. No se trataba de un héroe de acción de las películas, ni de una figura mediática: era un hombre que, en silencio, había recordado a todos cuál era el propósito real del uniforme.

Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos comprendieron que aquel hombre, sin alzar la voz, había dejado una huella más profunda que cualquier informe o sanción. El eco de su frase quedó flotando en la memoria colectiva como una advertencia y, al mismo tiempo, como un ideal.

Porque al final, no fue el arma la que marcó la diferencia aquella tarde en el estacionamiento. Ni siquiera lo fue el escándalo posterior. Lo que realmente cambió todo fue otra cosa: el silencio.

Un silencio que se impuso sobre la arrogancia, que resistió la prepotencia, que obligó a una institución entera a mirarse en el espejo. Un silencio que, ahora, en ese amanecer tranquilo, volvía a caminar con la misma serenidad de siempre, dejando claro que algunas batallas se ganan sin disparar una sola bala.

Ese silencio se convirtió en símbolo. Fue replicado en entrenamientos, citado en informes, usado como ejemplo en las academias. El eco de esa calma transformó un momento aislado en una lección colectiva: que la verdadera fortaleza no se demuestra aplastando al otro, sino resistiendo la tentación de hacerlo.

Y mientras las puertas del edificio se cerraban tras él, quedaba la certeza de que aquel regreso no había sido solo físico. Era el regreso de una idea: la de que la autoridad necesita más de la prudencia que del poder. Una idea que, gracias a Seagal, había quedado grabada en el corazón de una institución que difícilmente volvería a ser la misma.

Conclusión:

El eco de aquella historia no se apagó con el cierre de las investigaciones ni con los comunicados oficiales. Al contrario, se transformó en una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma del poder y la forma en que este se ejerce. El arma en el pecho, la humillación pública, la tormenta mediática… todo quedó reducido frente a una lección inesperada: la de un hombre que eligió el silencio como escudo más fuerte que cualquier grito o disparo.

En un mundo donde la autoridad suele confundirse con prepotencia, la figura de Steven Seagal en aquel estacionamiento demostró lo contrario. No necesitó levantar la voz, ni imponerse con violencia, ni reclamar privilegios. Bastó con mantenerse sereno, firme en su identidad, confiado en lo que representaba. Esa calma, incomprensible para muchos, fue lo que terminó desarmando al veterano, desnudando las debilidades de una institución y obligando a replantear protocolos enteros.

El respeto verdadero no nace del miedo, ni de la amenaza, ni del ruido de una pistola desenfundada. Nace de la coherencia, del equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Seagal, sin proponérselo, encarnó esa premisa de manera tan contundente que las imágenes de su quietud frente al cañón se convirtieron en símbolo. Un recordatorio incómodo pero necesario: la autoridad que necesita gritar para imponerse es, en el fondo, una autoridad frágil.

Lo que siguió —la viralización del video, las sanciones, los nuevos entrenamientos— fue apenas la consecuencia visible de algo más profundo. La verdadera enseñanza no estaba en los informes ni en los comunicados de prensa, sino en ese instante donde el silencio derrotó a la arrogancia. Ahí radica la diferencia entre quien ejerce poder y quien lo representa con legitimidad.

El caso también abrió una grieta en la percepción pública. Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse cuántas veces la soberbia había sido disfrazada de autoridad, cuántas veces un uniforme había olvidado que su esencia era proteger, no dominar. La calma de Seagal no solo desarmó un arma; desarmó también una cultura que por demasiado tiempo había confundido fuerza con respeto.

Al final, la lección no es exclusiva de policías ni de consultores federales. Es universal. Nos recuerda que la verdadera autoridad no depende de lo que llevas en la cintura o en el pecho, sino de la manera en que eliges ejercer tu presencia. Un hombre armado puede imponer obediencia por unos segundos. Un hombre sereno puede inspirar respeto por generaciones.

Esa es la moraleja que permanece: la autoridad que trasciende no es la que se impone, sino la que se gana. No es la que somete, sino la que inspira. Y en esa diferencia se juega la confianza de toda una sociedad.

Quizás por eso la figura de Seagal quedó grabada más allá del escándalo. Porque no actuó desde la ira, sino desde la calma. No buscó venganza, sino que permitió que los hechos hablaran por sí mismos. Y esa elección, silenciosa y firme, fue la que terminó moviendo las piezas de un sistema entero.

Ahora, la pregunta inevitable recae sobre cada uno de nosotros, más allá de uniformes, credenciales o jerarquías:

¿Qué harías tú si la persona que subestimaste… resultara ser quien entrenó a quienes siempre te protegen?

FAQs:

- ¿Steven Seagal realmente trabaja como asesor táctico federal?

No, en realidad no ocupa ese puesto. Este relato es completamente ficticio, creado con fines narrativos e inspirado únicamente en la imagen cinematográfica y el aura de disciplina que Seagal proyecta en sus películas.

- ¿Qué representa el silencio de Seagal en la historia?

Su silencio funciona como un símbolo de dominio personal, control absoluto y respeto genuino. En lugar de recurrir a gritos o discursos, su calma transmite más fuerza que cualquier palabra.

- ¿Por qué se viralizó el incidente en la narración?

El episodio captó la atención porque reveló cómo la arrogancia puede volverse en contra de quien la ejerce. El contraste entre la soberbia de algunos y la serenidad de Seagal convirtió la escena en un momento inolvidable.

- ¿Cuál es la enseñanza principal de la historia?

La lección es clara: la autoridad sin respeto no es fortaleza, sino debilidad. El verdadero poder surge de la calma, la dignidad y la capacidad de inspirar confianza sin necesidad de imponerla.