Seguridad expulsa a un anciano del UFC 320, Minutos después, ingresa al octágono

Seguridad expulsa a un anciano del UFC 320. Minutos después, ingresa al octágono.Un anciano expulsado enseña al mundo el verdadero significado del respeto.

Disclaimer:

Este relato es completamente ficticio. Cualquier parecido con nombres, lugares o acontecimientos reales es pura coincidencia.

INTRODUCCIÓN — El rugido del estadio y el misterio del anciano:

El rugido del público era ensordecedor. Las luces del estadio parpadeaban al ritmo de los gritos y de la música que hacía vibrar cada rincón del UFC 320, uno de los eventos más esperados del año. Los comentaristas hablaban con emoción, las cámaras recorrían a las estrellas del momento, y miles de fanáticos ondeaban pancartas con el nombre del campeón actual: Ethan Cole, el hombre que todos consideraban invencible.

En medio de ese océano de euforia, entre la multitud de jóvenes exaltados y los flashes de los teléfonos, un anciano de cabello gris caminaba lentamente por las gradas. Su paso era firme, aunque cansado. Vestía un abrigo negro largo, gastado por el tiempo, y en sus manos sostenía un bastón de madera oscura. Nadie lo reconocía, nadie sabía su nombre. A simple vista, parecía un hombre común que había conseguido una entrada de última hora para presenciar el evento. Pero había algo en su presencia… algo distinto.

Mientras todos gritaban, él permanecía en silencio. Sus ojos, tranquilos pero intensos, seguían cada movimiento dentro del octágono como si analizara algo más allá de la simple pelea. Parecía leer las intenciones de los luchadores antes de que siquiera se movieran. Algunos espectadores a su alrededor lo miraban con extrañeza; otros lo ignoraban por completo. Sin embargo, uno de los guardias de seguridad empezó a observarlo con desconfianza.

El anciano no coreaba el nombre del campeón, no llevaba una camiseta de ningún equipo, ni parecía emocionado. Solo observaba, con los brazos cruzados y el semblante sereno, como si supiera que lo verdaderamente importante aún no había comenzado. Cuando el público se puso de pie para recibir al campeón, él permaneció sentado, y esa simple acción llamó más la atención que cualquier grito.

Un guardia se le acercó.

—Señor, ¿tiene usted entrada para esta zona? —preguntó con tono autoritario.

El anciano levantó la mirada y, con voz suave pero firme, respondió:

—Claro que sí, hijo. Estoy exactamente donde debo estar.

La respuesta no fue arrogante, pero sí extrañamente segura. El guardia frunció el ceño, revisó su lista y negó con la cabeza.

—Lo siento, señor. Este lugar es solo para personal autorizado. Tendrá que salir.

El público, distraído por el espectáculo, no prestó atención. El anciano asintió despacio, se puso de pie y, sin discutir, comenzó a caminar hacia la salida. Nadie notó su partida, nadie imaginó que aquel hombre tenía una historia que había marcado el origen del respeto en el deporte que todos amaban.

Mientras las luces se concentraban en el campeón entrando al octágono, una pequeña cámara de seguridad captó al anciano deteniéndose en la puerta. Giró levemente la cabeza hacia el ring y murmuró para sí mismo:

—El respeto se olvida rápido… pero también se puede recordar con una sola lección.

Nadie en el estadio lo sabía aún, pero esa noche no solo cambiaría la carrera de un campeón, sino que quedaría escrita como una de las lecciones más poderosas en la historia del UFC.

Nadie sabía que aquel anciano había escrito la historia del UFC… décadas antes.

El viejo desconocido en la multitud:

El anciano avanzó lentamente por los pasillos del estadio mientras el rugido de la multitud se convertía en un eco lejano. A cada paso, los focos parpadeaban, y los altavoces anunciaban con voz grave el nombre del campeón que todos esperaban ver. Los guardias de seguridad lo seguían a cierta distancia, murmurando entre ellos, sin comprender por qué aquel hombre se había sentado en una zona reservada para personal de alto nivel.

—Debe haberse colado —dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona.

—Mira su abrigo, parece salido de otra época —respondió el otro.

El anciano los escuchaba, pero no reaccionaba. Su paso seguía firme, sin prisa ni nerviosismo. Caminaba como alguien que ya había visto demasiado en la vida, alguien que entendía que las palabras hirientes solo pesan cuando se les da importancia. Sin embargo, uno de los guardias, el más joven, no soportó la calma con la que aquel hombre lo ignoraba.

—¡Eh, viejo! —le gritó—. Aquí no se permite el acceso a personal no autorizado. ¿No ves los letreros?

El anciano se detuvo, giró la cabeza lentamente y lo miró. Sus ojos, grises y penetrantes, tenían una calma que contrastaba con la arrogancia del guardia. No había enojo, solo una especie de comprensión silenciosa.

—A veces —dijo el anciano, con voz serena—, los letreros no dicen lo que realmente importa.

El guardia frunció el ceño, confundido por la respuesta.

—¿Y qué se supone que significa eso?

—Que la autoridad sin respeto no es más que ruido —respondió el anciano, y continuó caminando.

El otro guardia soltó una carcajada.

—Mira al filósofo. Seguro vino a pedir una foto del campeón.

Lo alcanzaron cerca de una de las zonas restringidas y lo detuvieron con las manos.

—Muéstrenos su acreditación o lo escoltamos fuera del estadio —dijo el jefe de seguridad, un hombre corpulento de traje negro.

El anciano lo observó detenidamente. Su mirada no era desafiante, pero sí profundamente segura.

—No necesito una acreditación para ver lo que está frente a todos —dijo con calma—. Lo que ocurre allá abajo no es una pelea… es un espejo.

Los guardias se miraron entre sí, sin entender. Uno de ellos soltó una risa contenida.

—¿Un espejo? ¿De qué está hablando este tipo?

El anciano suspiró.

—De la arrogancia que confunde fuerza con respeto.

La tensión se hizo palpable. Los guardias estaban acostumbrados a que todos les obedecieran sin cuestionar. Pero aquel hombre los desarmaba con serenidad. No gritaba, no se defendía, simplemente hablaba con una tranquilidad que los incomodaba.

El público, al otro lado del pasillo, comenzó a notar la escena. Algunos se giraron, curiosos, mientras en las pantallas gigantes se repetía el rostro sonriente de Ethan Cole, el campeón invicto, levantando los brazos. Todo el estadio lo aclamaba. En contraste, en ese rincón apartado, un hombre mayor era humillado por no encajar en el molde.

Uno de los guardias perdió la paciencia.

—¡Ya basta! ¡Fuera de aquí antes de que llamemos a la policía!

El anciano se detuvo. Su rostro seguía tranquilo, pero en su mirada había un destello que cambió el aire del lugar.

—Tienes razón —dijo en voz baja—. A veces, cuando la fuerza no tiene límites, la humildad desaparece. Pero recuerden mis palabras: el que se cree invencible, pronto aprende lo que significa caer.

El jefe de seguridad dio un paso adelante, acercando su rostro al del anciano.

—¿Y tú quién eres para hablar así?

Por un momento, el silencio se apoderó del pasillo. El anciano inclinó levemente la cabeza, como si meditara la respuesta.

—Alguien que entrenó a los hombres antes de que supieran lo que era pelear —respondió—. Alguien que enseñó respeto… antes de que el mundo lo olvidara.

El jefe de seguridad lo observó, desconcertado. Su tono había cambiado, ya no había burla, sino una duda que empezaba a calar en su mente.

—¿Está diciendo que usted…? —comenzó, pero no terminó la frase.

El anciano sonrió apenas, con un aire enigmático.

—No importa quién fui. Lo que importa es lo que ustedes están viendo —dijo, señalando hacia el ring, donde Ethan Cole se preparaba para su combate—. Un hombre que cree que la fuerza lo es todo… sin entender que la fuerza sin control no vale nada.

El guardia más joven bufó con desdén.

—Viejo loco…

Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de la campana inicial del combate retumbó por todo el estadio. El público rugió de emoción. Las luces se enfocaron en el centro del octágono. Ethan Cole levantó los brazos con arrogancia, disfrutando del aplauso, mientras su oponente, un novato con semblante sereno, hacía una leve reverencia antes de comenzar.

El anciano volvió la mirada hacia el ring.

—Míralo bien —le dijo al guardia—. Ahí es donde se revela quién realmente domina: el que ataca… o el que espera.

Durante los primeros minutos, el campeón parecía invencible. Golpe tras golpe, se movía con la confianza de alguien que nunca había sido derrotado. Pero el anciano, observando con atención, murmuró para sí:

—Demasiada fuerza, muy poca disciplina.

El guardia lo escuchó y se giró hacia él con fastidio.

—¿Ahora es comentarista también?

El anciano sonrió.

—Solo un observador. Pero te aseguro que antes del tercer asalto, verás lo que la arrogancia no puede ocultar: el miedo.

Y efectivamente, mientras el segundo round comenzaba, el campeón empezó a perder el control. Su respiración se aceleraba, sus movimientos eran menos precisos. El público no lo notó al principio, pero el anciano sí. En sus ojos se reflejaba la experiencia de alguien que había visto cientos de combates y aprendido algo que el público había olvidado: el verdadero combate no es físico, sino mental.

El guardia mayor lo miró con inquietud.

—¿Quién demonios es usted? —preguntó finalmente.

El anciano se giró lentamente, su mirada cargada de una calma antigua, casi espiritual.

—Solo alguien que aprendió que el respeto no se impone… se gana.

El tercer asalto comenzó, y con él, el cambio que nadie esperaba.

El público rugía. El novato, que había aguantado los golpes en silencio, comenzó a contraatacar con precisión y equilibrio. Cada movimiento era calculado, cada respiración medida. Ethan Cole, agotado y frustrado, lanzaba ataques sin pensar, perdiendo el control que tanto lo caracterizaba.

El anciano observó con una leve sonrisa.

—Ahí está —susurró—. El momento en que la arrogancia se quiebra.

Los guardias, ya sin palabras, seguían el combate en la pantalla gigante. Y mientras el campeón caía de rodillas tras un golpe certero, el anciano se dio media vuelta para marcharse.

El rugido del público alcanzó su punto máximo. Nadie sabía cómo aquel novato había logrado derrotar al invencible. Nadie, excepto el viejo desconocido, que desaparecía entre la multitud mientras murmuraba para sí:

—A veces, el mayor maestro no necesita pelear… solo recordar al mundo lo que olvidó.

¿Cuántas veces la apariencia engaña?

El pasado del maestro olvidado:

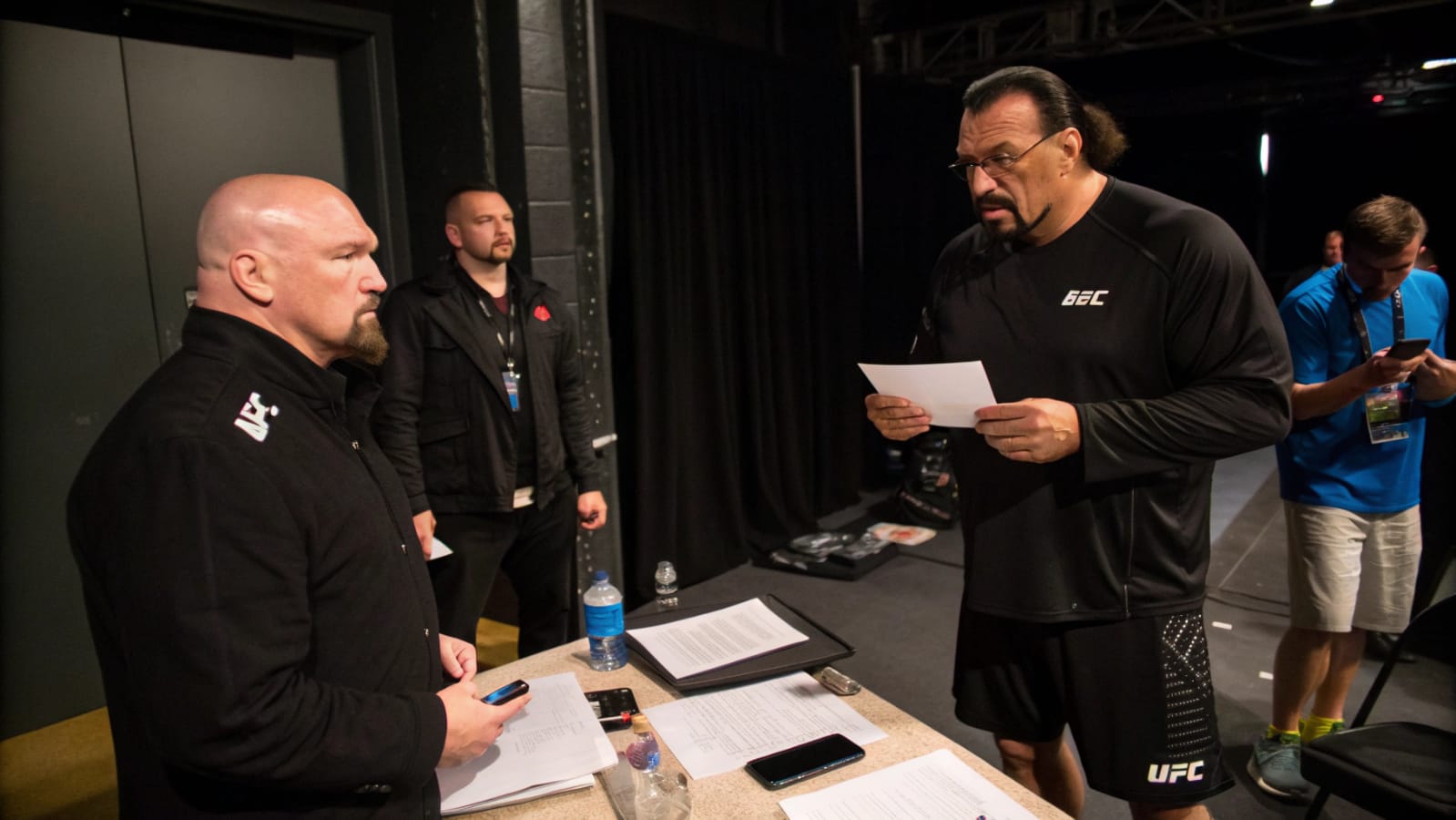

Las luces del estadio quedaban atrás, pero en la mente del anciano, cada destello lo transportaba a otro tiempo. Un tiempo en el que el respeto era la base de toda pelea, y el arte marcial no era un espectáculo, sino un camino de vida. Steven Seagal había conocido el poder, la fama y la reverencia… pero también había sentido el peso de ver cómo todo eso se distorsionaba ante sus ojos.

Había pasado años entrenando en templos japoneses, bajo la guía de maestros que no hablaban de victoria, sino de control. Aprendió que la fuerza sin propósito es solo violencia, y que el verdadero dominio comienza con el alma. Aquel joven de mirada firme y pasos silenciosos se convertiría, con el tiempo, en un referente mundial. Actores, soldados, e incluso fuerzas especiales acudían a él para aprender no solo a golpear, sino a entender el equilibrio entre cuerpo y mente.

En los años dorados de su enseñanza, Seagal era un nombre que inspiraba respeto. Cada movimiento suyo parecía fluir sin esfuerzo, como si la gravedad lo obedeciera. Enseñaba a través del ejemplo: sin gritar, sin exhibirse. Solo movía una mano, y el adversario comprendía. Pero con la fama, también llegaron los egos, los contratos, las cámaras. Y junto a ellos, la traición más silenciosa de todas: la del espíritu del arte marcial.

En uno de sus dojos en Los Ángeles, un grupo de jóvenes promesas entrenaba bajo su supervisión. Entre ellos, había uno que destacaba sobre el resto: Ethan Cole. Tenía talento, reflejos, una energía desbordante… pero también algo peligroso: el deseo de ser admirado más que comprendido. Seagal lo veía en sus ojos, en la forma en que sonreía tras cada victoria. Intentó guiarlo, enseñarle que el combate es, ante todo, una forma de autoconocimiento.

—Maestro —le dijo Ethan una tarde, después de un entrenamiento intenso—, ¿cómo puedo convertirme en el mejor del mundo?

Seagal, que estaba limpiando su bokken (espada de madera), levantó la mirada y respondió con serenidad:

—Deja de intentar vencer al mundo, y empieza por vencerte a ti mismo.

Ethan frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba.

—Pero yo quiero ser el número uno. Quiero que todos sepan quién soy.

—Entonces siempre serás esclavo de lo que los demás piensen —respondió Seagal—. La victoria sin humildad es una derrota disfrazada.

Aquellas palabras se le quedaron grabadas… aunque no por comprensión, sino por orgullo herido.

Pasaron los años. Ethan se convirtió en una estrella emergente en el circuito de artes marciales mixtas. Las cámaras lo adoraban. Las redes lo elevaban como símbolo de juventud, fuerza y espectáculo. Pero algo en él se había perdido: el respeto, la calma, la conexión con su origen. Cada combate era una demostración de ego, no de disciplina. Y un día, todo se torció.

[IMAGE 3: Young Steven Seagal teaching in a traditional dojo, warm light filtering through paper windows, students kneeling in respect, Seagal wearing a black gi, serious expression, cinematic style, soft tones, feeling of peace and discipline.]

Durante un torneo nacional, uno de los alumnos de Seagal —un joven impulsivo llamado Travis— se enfrentó a un rival experimentado. Travis era veloz, pero carecía de control. Seagal le había advertido: “El combate no se gana con la rabia.” Sin embargo, cuando subió al tatami, la presión y el deseo de impresionar al público lo dominaron.

El combate comenzó limpio, pero pronto la furia reemplazó la técnica. En un giro violento, Travis ejecutó una llave mal aplicada, con exceso de fuerza. El crujido del brazo del oponente resonó en el gimnasio como un trueno. El silencio cayó sobre todos. El joven rival quedó tendido, gritando de dolor. Seagal corrió hacia ellos, pero ya era tarde. Había una fractura, física y moral.

El público murmuraba, las cámaras grababan, y los periodistas no tardaron en publicar titulares: “Alumno de Seagal causa lesión grave.” Lo que nadie vio fue la mirada del maestro al ver su enseñanza convertida en destrucción.

Esa noche, Seagal se encerró solo en su dojo. Encendió una vela, se arrodilló frente al tatami vacío y permaneció en silencio por horas. La sombra de la llama se movía sobre su rostro, revelando una mezcla de tristeza y reflexión.

“Quizás les enseñé demasiado a pelear… y muy poco a entender.”

Desde ese día, dejó de enseñar. Cerró el dojo, se alejó de las cámaras y se exilió en su propia quietud. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Los Ángeles, rodeado de árboles y silencio. No había trofeos en las paredes, solo una fotografía antigua de sus maestros, y el tatami en el que meditaba cada mañana.

El teléfono sonaba a veces, ofertas, entrevistas, invitaciones… pero él no respondía. Su batalla ya no era externa. Era interna. Contra el arrepentimiento, contra la culpa, contra el eco de sus propias palabras.

A menudo salía a caminar al amanecer. La ciudad despertaba lentamente mientras él observaba el horizonte. En esos paseos, reflexionaba sobre el verdadero significado de la fuerza.

“Fuerza es contener el golpe, no lanzarlo. Es mantener la calma cuando el mundo ruge.”

Poco a poco, el nombre de Steven Seagal desapareció de los titulares. Para muchos, se había vuelto un fantasma del pasado. Pero para unos pocos, los verdaderos discípulos del arte, su ausencia era una enseñanza en sí misma.

Años más tarde, cuando vio el nombre de Ethan Cole aparecer en los carteles del UFC, algo en su interior se movió. No por orgullo, sino por una sensación de deuda. Ese joven representaba tanto lo mejor como lo peor de su legado. Y aunque Seagal había jurado no volver a enseñar ni a pelear, supo que el destino no siempre respeta los juramentos.

Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, encendió una vela, igual que aquella vez, y murmuró:

—El silencio puede ser la forma más pura de redención.

Guardó su viejo gi negro, aquel que no usaba desde hacía años, doblándolo con cuidado. No era un gesto de nostalgia, sino de preparación. Algo dentro de él sabía que pronto volvería a enfrentarse, no a un adversario… sino a su propio pasado.

La lluvia caía con suavidad en el cristal. En el reflejo, su rostro envejecido parecía más firme que nunca. Ya no era el maestro del mundo, ni la estrella de las películas. Era un hombre que había entendido lo que muchos olvidan: que el verdadero poder no se demuestra, se encarna.

En su jardín, el viento movía los cerezos, y por un momento, Seagal cerró los ojos. Cada hoja que caía parecía un recuerdo, un fragmento del camino recorrido. En silencio, se inclinó, respiró profundamente y susurró las palabras que un día le habían dicho en Japón:

“El guerrero que no busca gloria encuentra la paz.”

Esa noche, el anciano decidió regresar. No para luchar, sino para enseñar una última lección al mundo que lo había olvidado.

El silencio puede ser la forma más pura de redención.

El campeón sin humildad — Ethan Cole:

El rugido del estadio se elevaba como una marea viva. Las luces giraban, los cánticos del público se mezclaban con el olor del sudor y la adrenalina. En el centro del octágono, bajo un foco que parecía hecho para él, estaba Ethan Cole —el campeón indiscutible del momento—. Alto, corpulento, de mirada desafiante y sonrisa cargada de vanidad. Su cuerpo, marcado por tatuajes y cicatrices, era una oda al exceso, a la confianza absoluta.

Pero lo que más destacaba en él no era su fuerza… sino su ego.

Mientras las pantallas gigantes proyectaban sus mejores nocauts, Ethan caminaba en círculos con los brazos extendidos, como si el universo girara en torno a su respiración. Los comentaristas gritaban su nombre, el público lo idolatraba, y él se alimentaba de ese ruido como un dios moderno que necesitaba adoración para seguir existiendo.

En un rincón del estadio, un anciano observaba en silencio: Steven Seagal. Nadie parecía notarlo. Solo sus ojos, serenos y profundos, seguían cada movimiento de Ethan con la paciencia de quien ya ha visto todo antes… demasiadas veces.

Ethan alzó el micrófono y habló, su voz amplificada por los altavoces.

—¿Este es el futuro del combate? —dijo, mirando con desprecio hacia las gradas—. ¿Viejos maestros que viven de glorias pasadas? ¡No! El futuro soy yo. ¡El campeón soy yo!

El público rugió, dividido entre la emoción y el desconcierto. Algunos se rieron, otros silbaron.

—¡Deberías respetar a quienes abrieron el camino! —gritó alguien desde la multitud.

Ethan se volvió, señalando al anciano.

—¿Respetar a quién? ¿A ese? —dijo burlándose—. Ese viejo ni siquiera podría subir al ring sin romperse la cadera.

Las cámaras giraron hacia Seagal, y el estadio estalló. La multitud no sabía si era una broma o un desafío real. Seagal permanecía inmóvil, sin pronunciar palabra. Solo una ligera sonrisa se dibujó en sus labios.

Era la sonrisa de quien ya ha vivido demasiadas guerras para sentirse provocado por el ruido.

El comentarista principal trató de apaciguar la tensión.

—Ethan Cole parece estar provocando… aunque todos sabemos quién es Steven Seagal.

—Claro —respondió su compañero—. Pero hay algo en su silencio… algo inquietante.

Ethan se rió con desprecio, dio media vuelta y alzó los brazos de nuevo.

—¡El tiempo de los viejos ya pasó! ¡Este es el reinado de los nuevos dioses del octágono!

Sin embargo, dentro de su mente, algo vibró. Una sombra de inseguridad, un eco lejano de duda. Por un segundo, sintió que los ojos del anciano lo atravesaban. Era una mirada sin ira, sin desprecio… solo calma. Y esa calma lo desarmó más que cualquier golpe recibido en su carrera.

El reflejo del orgullo

Esa noche, en la zona de vestidores, Ethan se miró en el espejo.

Las luces frías del camerino hacían brillar el sudor sobre su piel. Su rostro era el de un vencedor… pero también el de un hombre que temía envejecer, que temía volverse irrelevante.

A su alrededor, el equipo lo felicitaba, los periodistas esperaban afuera, y sin embargo, él no escuchaba nada. Solo veía el reflejo del anciano que no había respondido a su provocación.

—¿Por qué no dijo nada? —murmuró Ethan.

Nadie lo escuchó.

Su entrenador, un hombre curtido en mil combates, notó su distracción.

—¿Te pasa algo, Ethan? Ganaste. Todos te aclaman.

—Ese viejo… —dijo con voz baja—. Ni siquiera me miró con miedo.

—Porque no necesitaba hacerlo —respondió el entrenador—. Algunos hombres ya han peleado batallas que tú ni siquiera puedes imaginar.

Ethan frunció el ceño.

—Bah… viejas historias. No me interesan los fantasmas.

Pero dentro de sí, sabía que algo se había quebrado.

El peso de la arrogancia

Con los días, su arrogancia creció. Comenzó a aparecer en programas de televisión, burlándose de los viejos estilos de combate, llamando “fósiles” a los maestros de artes marciales tradicionales.

—Las leyendas son solo cuentos para los débiles —decía en una entrevista—. Yo soy la nueva era.

Sus palabras se viralizaron, y con ellas, su fama. Pero también su enemistad con una generación que aún valoraba la disciplina, el respeto y la humildad.

En las redes sociales, los fanáticos empezaron a dividirse.

Algunos lo veían como un símbolo de fuerza sin filtros.

Otros, como la encarnación de la arrogancia moderna.

Un día, su representante le llevó una invitación.

—Te han invitado al “Torneo de Honor”.

—¿Qué es eso? —preguntó Ethan, desinteresado.

—Un evento conmemorativo. Maestros de distintas disciplinas, combates de exhibición. No hay trofeos, solo respeto.

Ethan soltó una carcajada.

—¿Respeto? Yo solo peleo por títulos… y por dinero.

El representante lo miró con cautela.

—Steven Seagal estará presente.

El silencio cayó como un golpe. Ethan fingió indiferencia, pero en el fondo, algo en su pecho se agitó.

—Entonces iré —dijo finalmente—. Quiero demostrarle a ese viejo que su tiempo terminó.

El choque de mundos

El día del torneo, el ambiente era solemne, muy distinto al espectáculo ruidoso del UFC. No había luces de neón ni música ensordecedora, solo un tatami iluminado por luz cálida y un público respetuoso.

Los participantes saludaban con reverencias. Ethan, sin embargo, entró con el pecho inflado y una sonrisa de desafío.

—¿Listo para la demostración, campeón? —preguntó un organizador.

—Listo para enseñarles lo que es el combate real —respondió Ethan con arrogancia.

Cuando lo anunciaron, el público aplaudió con cortesía. Pero cuando el nombre de Steven Seagal resonó por los altavoces, el silencio fue total. El maestro caminó despacio hacia el tatami, vestido con su tradicional gi negro. No había espectáculo en su andar, solo serenidad.

Ethan se burló.

—¿En serio? ¿Voy a pelear contra un abuelo?

Seagal lo miró sin cambiar el gesto.

—No es una pelea, Ethan. Es una lección.

El público contuvo la respiración.

Ethan dio un paso al frente.

—Entonces enséñame, viejo.

El maestro inclinó la cabeza, invitándolo a comenzar.

El inicio de la caída

Ethan atacó con velocidad y furia. Golpes precisos, patadas devastadoras… pero cada movimiento era desviado con suavidad. Seagal apenas se movía. Un leve giro, un paso lateral, una mano que controlaba el impulso. En segundos, Ethan estaba en el suelo sin entender cómo había llegado allí.

El público guardó silencio. No había violencia, solo maestría.

Ethan se levantó, furioso.

—¡Fue suerte! —gritó, lanzándose otra vez.

Esta vez, Seagal solo levantó una mano, desvió el ataque y lo inmovilizó con un movimiento fluido, casi invisible.

La diferencia era abismal.

Ethan, el campeón del ruido, se veía impotente ante el silencio del maestro.

El anciano lo soltó y dijo con voz firme:

—Tu fuerza es grande, pero tu espíritu está vacío.

Ethan lo miró, humillado.

—¿Qué sabes tú de espíritu?

—Sé que el orgullo destruye más rápido que cualquier golpe.

El público estalló en aplausos. Ethan bajó la mirada, derrotado no por el dolor físico, sino por el peso de sus propias palabras.

Mientras Seagal se alejaba, una frase resonó en el aire, quedando grabada en todos los presentes:

“La arrogancia suena fuerte… justo antes de caer.”

El caos detrás del escenario:

El rugido del público aún resonaba en las paredes del estadio, pero detrás del escenario reinaba un caos inquietante. Las luces, que antes bañaban el octágono en gloria, ahora parpadeaban en tonos fríos y desordenados. El eco de los pasos apresurados, las órdenes gritadas por radios y el sonido metálico de los equipos cayendo creaban una sinfonía caótica.

Algo había salido terriblemente mal.

Ethan Cole, aún con la respiración agitada después de su humillante encuentro con Steven Seagal, caminaba por el pasillo de camerinos con la mirada perdida. No entendía cómo había ocurrido todo tan rápido. Un segundo era el campeón más admirado del mundo, y al siguiente… el hombre que había caído ante un anciano sin esfuerzo aparente.

El orgullo herido era una herida que sangraba por dentro.

Pero su caída personal no era lo único que agitaba la noche. En otro extremo del complejo, los organizadores corrían desesperados.

Uno de los luchadores principales del evento —un ícono del kickboxing internacional— acababa de sufrir una lesión en el entrenamiento previo. Una fractura en la pierna. Imposible continuar.

El combate estelar, el plato fuerte de la noche, estaba cancelado.

—¡Necesitamos un reemplazo ya! —gritó el director técnico, mientras los asistentes intentaban mantener la calma.

—¡No hay tiempo! ¡El público no esperará media hora! —respondió otro.

Los periodistas ya olfateaban el desastre. Los flashes de las cámaras, los rumores y los gritos hacían que el aire se sintiera espeso, como si el destino mismo estuviera respirando en ese lugar.

En medio de esa confusión, Ethan apareció con su toalla al cuello y una rabia contenida que le ardía en los ojos.

—¿Qué pasa aquí? —preguntó con tono brusco.

—El combate final se cancela. El peleador principal se fracturó —le explicó uno de los organizadores.

Ethan sonrió con soberbia.

—Entonces denme a mí el lugar. No dejaré que este show termine en vergüenza.

El organizador lo miró con una mezcla de desesperación y duda.

—No estás en condiciones, Ethan. Ya peleaste. Además… el rival era de otra categoría.

—¿Otra categoría? —repitió Ethan, acercándose—. No me importa quién sea. Voy a pelear.

En ese momento, una voz grave interrumpió la discusión.

—No, muchacho. Tú ya peleaste lo suficiente por hoy.

Todos voltearon.

Steven Seagal estaba allí. De pie, apoyado en un bastón que apenas usaba, observando con esa serenidad que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. El murmullo se extendió por los pasillos como un viento que arrastraba silencio.

—¿Qué haces aquí? —espetó Ethan, todavía ardido por la humillación.

—El mismo destino que te trajo a este ring, ahora me trajo de vuelta —respondió Seagal con calma—. Pero esta vez, no vengo a enseñarte a pelear… sino a recordarles a todos por qué peleamos.

Los organizadores se miraron entre sí. Uno de ellos, nervioso, dio un paso al frente.

—Maestro Seagal, ¿usted… está diciendo que pelearía?

El anciano asintió lentamente.

—Si el evento necesita continuar, lo hará. No por gloria, sino por respeto.

El silencio se volvió absoluto.

Ethan rió con sarcasmo.

—¿Vas a subirte otra vez? Esto no es una película, viejo.

—Exactamente —respondió Seagal—. Por eso lo haré de verdad.

El susurro del destino

Mientras el personal se apresuraba a reorganizar el evento, las cámaras comenzaron a girar. La noticia corrió como pólvora: Steven Seagal reemplazaría al luchador lesionado en el combate principal del Torneo de Honor.

Los periodistas no podían creerlo.

Algunos pensaban que era una locura. Otros, que estaban a punto de presenciar algo histórico.

En el camerino, Seagal se preparaba en silencio. Se quitó su abrigo negro, revelando el gi tradicional que llevaba debajo. Su respiración era lenta, su mirada fija en el vacío. No había ego, no había miedo, solo propósito.

Mientras se ataba el cinturón, uno de los asistentes, un joven aprendiz, se acercó con timidez.

—Señor Seagal… ¿por qué hacerlo? No tiene que probar nada.

El anciano lo miró, sereno.

—No peleo por probar. Peleo por recordar.

—¿Recordar qué? —preguntó el joven.

—Que el honor no se hereda… se demuestra.

El muchacho se quedó sin palabras. Seagal se levantó, giró hacia la puerta y caminó hacia el pasillo. Las luces del estadio brillaban al fondo, y cada paso que daba sonaba como el eco de una historia que se repetía, generación tras generación.

El regreso del silencio

En el pasillo, Ethan observaba todo desde la distancia. Una parte de él quería reírse. Otra, en lo profundo, lo envidiaba.

“¿Por qué todos lo miran con tanto respeto?” pensó.

Porque, sin admitirlo, entendía que ese respeto no venía del miedo… sino de la autenticidad.

De repente, uno de los técnicos corrió hacia el equipo médico.

—¡Tenemos otro problema! —gritó.

El contrincante original de Seagal, un peleador joven y agresivo, había sufrido una torcedura en el calentamiento. Nada grave, pero suficiente para impedirle pelear esa noche.

El destino, caprichoso, volvía a girar sus cartas.

El director del torneo palideció.

—Esto es imposible. No tenemos reemplazo.

Y fue entonces cuando una voz se alzó detrás de todos.

—Yo pelearé.

Era Ethan.

Todos se giraron.

El silencio fue inmediato.

Seagal lo observó sin moverse.

—¿Estás seguro de eso, Ethan?

—Más que nunca —dijo el joven con tono grave—. Esta vez… no pelearé contra ti. Pelearé contra lo que soy.

La frase resonó como un eco antiguo, como si el orgullo hubiera dado paso, por fin, al aprendizaje.

Seagal lo miró con respeto, y asintió.

—Entonces el destino ha decidido.

El destino no llama… entra sin permiso

Mientras los organizadores confirmaban la pelea, el público, ajeno a todo lo que ocurría tras bastidores, comenzaba a impacientarse. Los murmullos se convertían en un rugido creciente.

Y cuando las luces finalmente se apagaron, una voz profunda anunció por los altavoces:

—“Damas y caballeros… el combate final comenzará en cinco minutos.”

En ese instante, el caos se transformó en expectación.

Los pasillos vibraban de energía contenida. Los camarógrafos se posicionaban. Los técnicos revisaban cables, micrófonos, luces.

Y en medio de todo, dos figuras se preparaban para cruzar caminos una vez más: el campeón herido por su orgullo… y el maestro que había vencido al silencio.

Seagal cerró los ojos por un momento. Escuchó la respiración de los técnicos, los murmullos lejanos del público, el ritmo lento de su propio corazón.

A su lado, Ethan ajustaba los guantes, con una expresión distinta. No había soberbia, no había burla. Solo una calma tensa, como si hubiera entendido algo que antes no podía ver.

Seagal abrió los ojos y murmuró, apenas audible:

—El destino no llama… entra sin permiso.

Y con esa frase, ambos caminaron hacia la luz del escenario, listos para escribir la última lección de aquella noche que nadie olvidaría.

El regreso del maestro — La leyenda vuelve al octágono:

Las luces del estadio se apagaron de golpe.

Por un instante, el silencio se apoderó de la multitud. Era el tipo de silencio que precede a lo extraordinario, el que hace que cada respiración se sienta como un tambor. Luego, un foco solitario iluminó el túnel de entrada, revelando una figura que avanzaba lentamente entre sombras.

Steven Seagal apareció con paso firme, sin prisa, sin alardes. Llevaba el gi negro, el mismo que había usado en los días en que el mundo aún lo consideraba una leyenda viva. Sus ojos, serenos pero llenos de propósito, reflejaban la calma de alguien que había hecho las paces con su pasado.

El público, al principio incrédulo, empezó a reaccionar. Un murmullo se transformó en un rugido. Algunos lo miraban con admiración, otros con duda. Para la mayoría, solo era un anciano caminando hacia un destino imposible.

Pero había algo distinto en su presencia.

Cada paso que daba, cada respiración pausada, parecía alterar el ambiente. La energía cambió. Los comentaristas, sorprendidos, guardaron silencio, incapaces de describir lo que estaban presenciando. En un mundo donde la juventud era sinónimo de poder, Seagal era un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no necesitaba demostrar nada.

En el otro extremo del octágono, Ethan Cole calentaba en silencio. Ya no había cámaras enfocando su sonrisa arrogante ni gritos de fanáticos pidiendo espectáculo. Su mirada estaba fija en el suelo. El sudor corría por su rostro, pero no por miedo… sino por respeto.

Sabía que esta pelea no era contra un rival. Era contra su propio reflejo.

El silencio que pesaba más que los gritos

Los técnicos ultimaban los detalles. Los guardias cerraban las puertas del octágono. El árbitro, visiblemente tenso, respiraba hondo, consciente de que lo que iba a ocurrir no sería una pelea más.

Cuando Seagal cruzó la reja, el público entero se puso de pie.

El viejo maestro inclinó ligeramente la cabeza. No lo hacía por cortesía. Lo hacía por respeto, por la memoria de todos los combates que alguna vez habían significado algo más que un espectáculo.

El comentarista principal rompió el silencio con una voz temblorosa:

—Señoras y señores… Steven Seagal… ha vuelto al octágono.

El público estalló. Algunos gritaban su nombre, otros simplemente se quedaron observando en completo asombro. Las cámaras captaban rostros emocionados, lágrimas de antiguos fanáticos, incredulidad de los nuevos. Era un momento que parecía arrancado del tiempo, una escena imposible hecha realidad.

Ethan levantó la vista y lo observó acercarse al centro. Seagal lo miró, y en ese cruce de miradas se sintió el peso de toda una filosofía.

No había odio, no había deseo de venganza. Solo enseñanza.

—¿Por qué lo haces? —preguntó Ethan con voz baja, audible solo para él.

—Porque alguien debe recordar lo que significa pelear con honor —respondió Seagal.

El árbitro los reunió en el centro. Dio las instrucciones básicas. Ambos asintieron.

Pero mientras Ethan mantenía los puños en alto, Seagal simplemente colocó sus manos frente a su pecho, en posición de calma.

El público lo interpretó como provocación. Pero los que sabían… entendieron que era respeto.

El rugido del público, el alma del guerrero

La campana sonó.

El sonido metálico resonó como un trueno dentro del estadio. Ethan dio el primer paso, rápido, explosivo. Su entrenamiento, su juventud y su ego lo empujaban hacia adelante.

Pero Seagal no se movió. No necesitaba hacerlo.

Cada movimiento del joven era un estallido de energía, un intento de demostrar algo. Sin embargo, el maestro respondía con el mínimo gesto posible: un desvío, una rotación de muñeca, un paso lateral casi invisible.

El público contenía el aliento. Era como ver el contraste entre la tormenta y la quietud del lago que la refleja.

—¡Increíble! —gritó el comentarista—. ¡Seagal no ha lanzado un solo golpe y ya controla el ritmo!

Ethan intentó un gancho directo. Seagal se inclinó ligeramente, dejó pasar el golpe y colocó una mano sobre su hombro. Solo eso.

El joven se congeló. Sintió una presión en el cuerpo, un control invisible, una energía que lo inmovilizó sin violencia.

Seagal lo soltó y retrocedió un paso.

—Usas la fuerza, pero olvidas el equilibrio —dijo con serenidad.

Ethan lo miró, respirando con dificultad, mientras el público observaba en completo silencio.

El peso de la historia

En ese momento, todos entendieron que no estaban presenciando una pelea. Estaban siendo testigos de una lección.

Las cámaras se acercaron al rostro de Seagal: su mirada firme, su respiración pausada, la seguridad de quien ya no tiene nada que demostrar.

Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el viejo maestro hubiera regresado solo para recordarle al mundo que la disciplina no envejece, que la sabiduría no se oxida.

Los comentaristas, incapaces de contener la emoción, lo resumieron con una frase que se haría viral al día siguiente:

—“Lo que todos vieron fue un anciano… lo que presenciaron fue historia.”

El público se levantó, aplaudiendo de pie. Algunos lloraban. Otros simplemente asentían en silencio, comprendiendo que acababan de ver algo más grande que una victoria o una derrota.

Ethan bajó la guardia. Se acercó lentamente, y en un gesto de humildad absoluta, inclinó la cabeza frente a Seagal.

El maestro respondió colocando una mano sobre su hombro.

—Ahora lo entiendes. No peleas para vencer. Peleas para comprender.

El árbitro, sin pronunciar palabra, levantó el brazo de Seagal. No por puntos, no por nocaut, sino por respeto.

El estadio entero rugió.

No había confeti, ni fuegos artificiales. Solo el sonido puro y poderoso de miles de personas aplaudiendo a un hombre que había demostrado que el espíritu no tiene edad.

Mientras Seagal abandonaba el octágono, el foco lo seguía. Caminaba despacio, como si regresara a su propio pasado.

Cada paso era una despedida, pero también una enseñanza grabada en la memoria de todos los presentes.

Esa noche, no ganó un peleador. Ganó la filosofía del equilibrio.

Y mientras la multitud continuaba vitoreando su nombre, Seagal desapareció entre las sombras del túnel, dejando atrás el eco de una lección eterna.

La pelea más inesperada en la historia del UFC:

El estadio entero contenía la respiración. Las luces blancas caían desde el techo como cuchillas, reflejándose en el suelo brillante del octágono. Las cámaras giraban, los comentaristas murmuraban con emoción contenida y los fanáticos agitaban carteles, gritando nombres y desahogando toda la tensión acumulada durante semanas.

Ethan Cole, el campeón invicto, caminaba con el pecho inflado, las manos en alto y una sonrisa de superioridad. Su música de entrada resonaba como un trueno; cada paso suyo parecía un golpe de tambor. Saludaba al público con gestos burlones, provocando aún más gritos. Frente a él, Steven Seagal, el anciano de mirada serena, avanzaba sin ruido, sin poses, sin espectáculo. Solo el eco de sus pasos acompañaba su entrada.

El contraste no podía ser más evidente. Uno representaba la arrogancia de la juventud y el poder del ego; el otro, la calma del tiempo, la experiencia que no necesita anunciarse. Mientras Ethan hacía sombras frente a las cámaras, Seagal se limitaba a cerrar los ojos un segundo, respirando hondo, como si todo el ruido del mundo se desvaneciera.

—¿Listos para esto? —gritó el presentador, y el estadio rugió como una bestia liberada.

El árbitro dio la señal.

El silencio cayó… y Ethan atacó.

Una ráfaga de golpes salió disparada con furia: puños veloces, patadas certeras, gritos de rabia y potencia. Pero frente a él, Seagal apenas se movía. Con movimientos mínimos, casi imperceptibles, esquivaba cada ataque. Su cuerpo parecía fluir, sin resistencia, como el agua que encuentra el camino entre las piedras.

Ethan lanzó un derechazo al mentón; Seagal giró la cabeza apenas un milímetro. Un segundo más tarde, el campeón cayó al suelo con un estrépito seco. Nadie vio lo que ocurrió. Solo el sonido del impacto y la incredulidad pintada en todos los rostros.

El comentarista principal gritó:

—¡¿Qué demonios fue eso?! ¡Un solo movimiento y el campeón está en el suelo!

Ethan se levantó de inmediato, furioso, con los ojos desorbitados. La multitud enloquecía, los flashes parpadeaban, y el anciano seguía allí, inmóvil, con la misma expresión imperturbable.

—¡Tuviste suerte, viejo! —gruñó Ethan, apretando los dientes.

Seagal no respondió. Sus labios se movieron apenas, murmurando algo que solo el micrófono más cercano captó:

—La suerte es para quien no entrena la mente.

El campeón se abalanzó de nuevo, con más rabia que técnica. Giró, lanzó una patada alta, luego un puñetazo descendente. Seagal, sin perder la calma, lo desvió con un solo movimiento circular. La fuerza del propio Ethan lo traicionó; terminó desequilibrado, y el maestro aprovechó la inercia para derribarlo otra vez, esta vez con una llave suave, sin lastimarlo.

El público rugió, pero Seagal no celebró. Solo se alejó un paso, esperando a que su oponente se levantara.

Ethan respiraba con dificultad. Su rostro se tornó rojo, sudoroso, con una mezcla de miedo y rabia.

—¡Pelea como un hombre, cobarde! —gritó.

Entonces, Seagal se acercó un paso y lo miró directamente a los ojos. Su voz, grave y pausada, resonó por encima del ruido:

—Un hombre no demuestra su valor gritando. Lo demuestra sabiendo cuándo detener un golpe.

Esa frase cayó como un rayo. El público, que segundos antes gritaba, guardó silencio. Por un instante, el estadio entero quedó inmóvil, atrapado entre el respeto y la confusión.

Ethan volvió a atacar, esta vez más desesperado que furioso. Su orgullo no le permitía aceptar que alguien tan mayor pudiera dominarlo así. Pero cada intento era más torpe que el anterior. Cada movimiento de Seagal era una lección de control, de precisión, de equilibrio.

En un momento, Ethan lanzó una combinación rápida: izquierda, derecha, rodillazo. Seagal giró apenas y lo detuvo con una llave que lo hizo caer de rodillas. No lo golpeó, no lo humilló. Solo colocó una mano sobre su hombro y dijo, casi en un susurro:

—Aprenderás más de esta caída que de todas tus victorias.

El árbitro intervino, separándolos. La multitud estalló en aplausos, gritos, lágrimas. Los comentaristas no podían creer lo que estaban presenciando.

—Esto… esto no es una pelea —dijo uno de ellos con la voz temblorosa—. Es una lección. Este hombre está redefiniendo lo que significa el arte marcial.

Ethan, jadeando, apoyó las manos en el suelo. El ruido del público parecía lejano. Por primera vez, no sentía rabia. Sentía vergüenza. Recordó cada burla, cada desprecio hacia sus rivales, cada gesto de superioridad. Frente a él, ese anciano no solo le había ganado… lo había desarmado por completo.

Seagal extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Ethan dudó un segundo, pero finalmente la aceptó. Al ponerse de pie, el campeón bajó la cabeza. Sin palabras, se inclinó ante Seagal, reconociendo su derrota.

El estadio entero se levantó. Miles de personas ovacionaban, muchas con lágrimas en los ojos. Habían presenciado algo que el espectáculo moderno había olvidado: respeto.

Las cámaras enfocaron el rostro de Seagal. Su expresión seguía tranquila, pero en su mirada había una mezcla de compasión y sabiduría. El maestro no había regresado para vencer, sino para recordar al mundo que el verdadero combate no es contra otro… sino contra uno mismo.

Cuando el árbitro levantó la mano de Seagal, el rugido fue ensordecedor. Los flashes lo envolvían, pero él no buscó el centro del octágono. Caminó hacia la esquina, tomó una toalla y se inclinó ante el público. No había celebración, solo gratitud.

Ethan, aún con la respiración pesada, se acercó.

—Maestro… —dijo con voz entrecortada— gracias.

Seagal lo miró, colocó una mano sobre su hombro y respondió:

—Cuando entiendas que la victoria más grande es dominar el ego, serás invencible.

El campeón asintió, con lágrimas contenidas. La multitud lo ovacionó a él también. Porque, en ese momento, todos comprendieron que la derrota más dolorosa puede ser también la más noble.

Las redes sociales explotaron en segundos. Clips del combate inundaban internet, con millones de comentarios: “El anciano que humilló al campeón sin violencia”, “La pelea más elegante en la historia del UFC”, “Le dio una lección al mundo.”

Pero para Seagal, todo eso era ruido. Al salir del estadio, respiró el aire frío de la noche y miró al cielo. Había cumplido su propósito: recordar que la fuerza sin humildad es solo ruido… y que el verdadero guerrero no necesita aplausos, solo paz.

Esa noche, los comentaristas cerraron la transmisión con una frase que quedaría grabada en la historia del deporte:

> “No era una pelea… era una lección disfrazada de combate.”

Y así, mientras el estadio se vaciaba lentamente, el eco de los aplausos seguía resonando, no por la violencia del combate, sino por la sabiduría que acababan de presenciar. Porque ese día, el UFC recuperó su alma.

Silencio, respeto y redención:

El rugido del público fue apagándose poco a poco, como una ola que retrocede después de romper con fuerza. Las luces del estadio seguían encendidas, pero el ambiente había cambiado. Ya no era un espectáculo, era un santuario. Allí, en el centro del octágono, no quedaban ni vencedores ni vencidos, solo dos hombres y una verdad compartida: el orgullo había sido derrotado por el respeto.

Ethan Cole seguía de pie, respirando con dificultad. El sudor le caía por el rostro, pero sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora mostraban algo completamente distinto: humildad. Observaba a Steven Seagal frente a él, ese hombre que apenas se había movido, que no había gritado, que no había buscado aplausos… y que, sin embargo, había transformado su mundo con un solo gesto.

El público, que minutos antes había coreado el nombre del campeón con euforia, ahora lo observaba con un respeto silencioso. Nadie sabía exactamente qué acababan de presenciar, pero todos sentían que había sido algo más grande que una simple pelea.

Ethan dio un paso adelante. Bajó la cabeza y extendió la mano. Seagal lo miró, con esa mirada que no necesitaba palabras, y la estrechó suavemente. En ese apretón, sin discursos ni cámaras, nació algo que pocos entienden: la redención.

El comentarista, con la voz quebrada, apenas logró decir:

—Esto… esto no se trata de ganar o perder. Se trata de recordar quién eres cuando el ruido desaparece.

Ethan levantó la mirada y habló, con el micrófono temblando en sus manos:

—Hoy… aprendí que la fuerza sin control no es fuerza. Que gritar no te hace grande, y que a veces, el verdadero poder está en la calma.

El público aplaudió, primero tímidamente, luego con fuerza, hasta llenar el estadio de un sonido profundo, casi espiritual. Seagal inclinó la cabeza en señal de respeto, y sus ojos parecían reflejar una mezcla de compasión y orgullo silencioso. No por haber vencido a un rival, sino por haber visto nacer algo en él: la humildad.

Ethan siguió hablando, su voz quebrándose entre frases:

—Toda mi vida creí que el éxito era vencer. Que la gloria se ganaba a golpes. Pero este hombre… —miró hacia Seagal— me mostró que la verdadera victoria está en dominarse a uno mismo.

Las cámaras enfocaron al público. Había lágrimas en los rostros de muchos. Los luchadores veteranos que observaban desde las gradas asintieron en silencio. En los pasillos, los entrenadores bajaron la mirada, comprendiendo que esa noche, el UFC había recordado su esencia.

Seagal tomó el micrófono. Su voz era baja, pausada, pero cada palabra caía con el peso de una montaña:

—La disciplina no se enseña en los gimnasios… se aprende en el alma. Cuando entiendes que cada golpe tiene una consecuencia, y que cada victoria sin honor es una derrota del espíritu, entonces estás listo para llamarte guerrero.

Esa frase atravesó el estadio como un viento invisible. Nadie habló. Solo se escuchó el zumbido de los focos y la respiración contenida de miles de personas. Luego, lentamente, los aplausos regresaron, pero esta vez no eran gritos de euforia. Eran aplausos sinceros, de respeto, de admiración.

Ethan, aún con la cabeza baja, dio un paso atrás y levantó la mano de Seagal frente a todos. Fue un gesto pequeño, pero significó más que cualquier cinturón o trofeo. El anciano maestro, el hombre que muchos habían despreciado minutos antes, se había convertido en símbolo de algo que el deporte había olvidado: el equilibrio entre fuerza y humanidad.

Las redes sociales explotaron al instante. Las imágenes del gesto inundaron el mundo: el joven campeón arrodillado, el maestro de pie, ambos unidos por el silencio. Los titulares no hablaban de “derrota” ni de “humillación”, sino de honor, humildad y redención.

Esa misma noche, en las entrevistas posteriores, Ethan se presentó ante las cámaras con una sonrisa sincera y una mirada distinta.

—Nunca pensé que perder pudiera sentirse tan liberador —confesó—. Porque hoy no perdí una pelea… gané una lección.

Los periodistas se quedaron callados. En ese momento, comprendieron que algo había cambiado en él. Y no solo en Ethan: el público también había cambiado. Habían ido a presenciar violencia, y salían con una enseñanza sobre la vida.

Steven Seagal, por su parte, rechazó cualquier entrevista. Solo dejó una frase escrita en una hoja de papel, que el equipo del evento encontró sobre su asiento al día siguiente:

> “El respeto no se impone. Se inspira.

> A veces, el silencio enseña más que mil palabras.”

Esa frase se volvió viral. Millones la compartieron, acompañada de la imagen de Seagal inclinando la cabeza frente al público. Fue el símbolo de una nueva era, no solo en el deporte, sino en la forma de entender el verdadero significado del poder.

Mientras el estadio se vaciaba aquella noche, Ethan miró por última vez al maestro alejarse entre las luces, caminando con calma, sin mirar atrás. Entendió que aquel hombre no había regresado para pelear… sino para recordarles a todos que el respeto no se grita: se gana.

“A veces, el respeto se gana sin levantar la voz.”

Epílogo — El dojo y la última lección:

Semanas después de aquella noche legendaria, la vida de Ethan Cole había cambiado por completo. Ya no era el campeón arrogante que caminaba entre cámaras y aplausos. Ahora prefería el silencio de los amaneceres y el eco suave de sus propios pasos. En su mente, una sola imagen seguía regresando una y otra vez: la mirada serena de Steven Seagal cuando le dijo, “No busques respeto en los puños… búscalo en tus actos.”

Una mañana, movido por algo que no podía explicar, Ethan decidió buscarlo. Nadie sabía con certeza dónde vivía Seagal. Algunos decían que se había retirado en Japón; otros, que enseñaba en un pequeño dojo perdido entre las montañas de California. Tras días de búsqueda, lo encontró. Era un edificio de madera oscura, simple, silencioso, rodeado de árboles que danzaban con el viento. En la entrada, un símbolo antiguo tallado en piedra: “Ki — energía vital.”

Ethan entró descalzo, dejando sus zapatillas a un lado. Dentro, el ambiente era distinto a cualquier gimnasio o estadio. No había trofeos, ni fotografías, ni ruido. Solo el sonido del viento que se colaba por las ventanas de papel y el olor tenue del incienso. En el centro, Steven Seagal, vestido con un gi blanco, limpiaba el tatami en silencio.

El joven se inclinó con respeto.

—Maestro… —dijo con voz baja—. No vengo a pelear. Vengo a aprender.

Seagal lo observó durante unos segundos, con esa calma que parecía atravesar las palabras. Luego asintió.

—Entonces deja fuera tu orgullo. Aquí no hay campeones. Solo estudiantes.

Ethan asintió y se arrodilló frente a él. No hubo lecciones de combate ni discursos sobre estrategia. Durante horas, el silencio fue la enseñanza. Seagal le mostró cómo respirar, cómo moverse sin tensión, cómo escuchar el ritmo de su propio cuerpo. No le enseñó a golpear más fuerte, sino a golpear con propósito. No le habló de ganar, sino de entender.

Al final del día, cuando el sol comenzaba a esconderse tras los árboles, Seagal se sentó junto a él en el tatami.

—Ethan, lo que viviste en el octágono no fue una derrota. Fue una puerta —dijo con voz serena—. Pero el camino apenas comienza. La fuerza no sirve si no puede proteger. La victoria no vale si no transforma.

Ethan lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un golpe certero a su antiguo yo.

—Entonces… —preguntó—, ¿qué es ser un verdadero guerrero?

Seagal sonrió levemente.

—Ser un guerrero no es vencer al enemigo. Es vencer el miedo de enfrentarte a ti mismo.

El silencio volvió a llenar la sala. Afuera, las hojas caían lentamente, y el sonido del viento parecía acompañar la enseñanza. Ethan cerró los ojos, comprendiendo que, más allá de la fama y los títulos, había encontrado algo que nunca antes había tenido: paz.

Antes de marcharse, se inclinó profundamente ante el maestro.

—Gracias por aceptarme.

Seagal lo miró con una expresión tranquila, casi paternal.

—No me agradezcas a mí —dijo—. Agradécete por haber escuchado lo que el silencio intentaba decirte.

Ethan salió del dojo mientras el sol desaparecía. En el horizonte, la luz dorada bañaba el valle, y una brisa suave movía las ramas. Miró hacia atrás una última vez y vio a Seagal de pie en la puerta, inmóvil, sereno, como un guardián del equilibrio entre la fuerza y la sabiduría.

Aquel día, Ethan comprendió que las verdaderas batallas no se libran en un ring, sino en el alma. Y que algunos maestros no aparecen para quedarse, sino para despertar lo que dormía dentro de ti.

“El maestro no busca discípulos, busca almas dispuestas a aprender.”

Conclusión — El poder del respeto y la calma:

Cuando los aplausos se apagaron y el octágono quedó vacío, solo quedó el eco de una verdad inquebrantable: la fuerza sin control no es poder, es caos. Ethan aprendió aquella noche que el verdadero dominio no está en los músculos ni en la fama, sino en la mente tranquila que sabe cuándo actuar… y cuándo detenerse.

Steven Seagal no levantó trofeos, ni buscó cámaras. Simplemente saludó al público con una leve inclinación, como si comprendiera que la victoria ya no tenía sentido para él. Lo que había conquistado no era a su oponente, sino el respeto de todos los presentes.

Incluso los más escépticos, los que lo habían juzgado por su edad o por su silencio, sintieron algo cambiar dentro de ellos.

Porque el respeto no se impone, se inspira.

Ethan, días después, confesó ante la prensa:

> “Creí que el ruido era poder… pero aprendí que el silencio puede ser más fuerte que cualquier golpe.”

En ese reconocimiento, el círculo se cerró. El alumno que nunca fue su discípulo había entendido la última lección del maestro:

la calma no es debilidad, es la forma más pura de fuerza.

Así, entre las luces del gimnasio que lentamente se apagaban, quedó una enseñanza grabada en la memoria de todos los que presenciaron aquel combate:

no importa cuán grande creas ser, siempre habrá alguien que te recuerde que la verdadera grandeza es saber dominarte a ti mismo.

💬 Comenta: “El verdadero poder es la calma” si también crees que el respeto y la serenidad son las armas más poderosas que puede tener un ser humano.